Unterkotzau – Hof – Döhlau

Den kompletten Verlauf des Jean-Paul-Wegs finden Sie hier: Literaturportal Bayern

Weitere Informationen über Jean Paul und Hof: Literaturportal Bayern – Dichterwege. Auf den Spuren von Jean Paul

Mehr über die Stadt Hof: Literaturportal Bayern – Dichterwege. Auf den Spuren von Jean Paul

Mittwoch, der 8. August 2012.

Heute Nacht hat Fidel sich zweimal übergeben und bis jetzt noch immer nichts gefressen. Wir machen uns weiter Sorgen und nehmen Hundesnack-Sticks auf die Wanderung mit. Wie soll er denn ohne Nahrung so viel laufen? Unser Fidelchen. Wir haben doch so viel Freude an seinem freundschaftlichen Wesen.

Fidel – das Wesen aus der anderen Welt

Peter und ich konnten keine Kinder bekommen. Den Schmerz, keine Kinder zu haben, spürten wir aber erst sehr spät, nämlich als uns klar wurde, dass nie jemand »Mama« oder »Papa« zu uns sagen würde und folgerichtig auch nie jemand »Oma« und »Opa«. Auch werden wir nie noch einmal unsere Kindheit wieder erleben können, so wie andere Eltern es tun, wenn sie ihren Kindern beim Großwerden zuschauen. Familie an sich macht stark und reich. Ohne sie verliert das Leben schleichend an Erfahrungen von Geburt und Sterben, von Streiten und Versöhnen, von Zusammenhalten und Weiterreichen. Wie sich Familienlosigkeit anfühlt weiß jeder. »Ou, die haben keine Familie, die Armen«, hab’ ich schon oft gehört. Am schlimmsten war es, als uns jedes Mal an Weihnachten unsere Einsamkeit erneut bewusst wurde.

Durch unsere Berufe waren wir sehr gefordert. Wir glaubten, so ausgefüllt zu sein, dass wir uns nicht krampfhaft aufs Kinderkriegen versteifen mussten. Ich wollte ja, dass sie einfach in unser Leben kommen sollten, wie kleine Engel aus dem Universum. Aber all das war ein einziger Irrtum. Wir hätten uns drum kümmern müssen. Immer glaubte ich mich strotzgesund, war nie ernsthaft krank. Die Ärzte nahmen mich schon gar nicht mehr als »Patientin« wahr, nachdem sie den Anamnese-Fragebogen durchgingen, auf dem ich bei jeder Vorerkrankung immer »Nein« angekreuzt hatte. Heute weiß ich, ich war doch krank: Ich konnte keine Kinder kriegen. Aber was soll’s. Es ist alles zu spät. Zu alt für eine Adoption, zu alt für ein Pflegekind. Tränen unter dem Christbaum. Jedes Jahr eine furchtbare Zeit. Wir mussten etwas dagegen tun. Da kamen wir auf den Hund. Soll niemand lachen jetzt.

Wir wollten einen Pudel. Einen Pudel aus dem Tierheim. Ein »herrenloses Kinderschirmchen«, wie ich zuhauselose Wesen oder vergessene, weggeworfene Schutzwesen nenne. Pudel sind handlich, wohlproportioniert, haaren nicht, sind sehr intelligent und vor allem: anhänglich! Das macht es, dass sie leicht zu erziehen sind. Sie wollen dazugehören. Man kann ihnen regelrecht dabei zuschauen, wie sie Menschen beobachten, nur um herauszukriegen, was jetzt Sache ist, was der Mensch tut und macht und was sein Plan ist. Einzig, um sich angenehm einzufügen. Bei allem zeigen sie ein so heiteres Wesen, dass sie einem ein Lächeln ins Gesicht und in die Seele zaubern. »Pudel« ist ein Programm. Und das führt allein zum Zustand »pudelwohl«.

Per Internet haben wir dann den kleinen Pudel gefunden, den eine junge Familie nicht mehr haben wollte. Er war schon zehn Jahre alt. Ich glaube, sie hatten keine Lust mehr, Geld für den Tierarzt auszugeben. Die Pudel-Abgabe-Familie wohnte nicht weit weg. Es war eine Woche vor Weihnachten, schon dunkel und wir fuhren durch tiefen Schnee in die Stadt. Eine Stunde redeten wir miteinander und Fidel, der damals noch Fila hieß, sprang um uns herum und gleich auf Peters Schoß. Der Teppichboden war neu und der Flachbildschirm riesengroß. Vor allem der testosterongesteuerte Ehemann wollte Fila nicht und hatte ihn mitsamt Körbchen in den Flur verbannt. Pudel unterstreichen einfach nicht die Männlichkeit. Stimmt, wenn man eh keine hat, geht das nicht.

Zwischen Fila und uns funkte es sofort. Wir nahmen ihn an die Leine, bekamen sein Körbchen und seinen Napf, und wir fuhren nach Hause, so als ob wir schon immer zusammengehörten. Fila auf dem Rücksitz, wachsam aus dem Fenster schauend, keinen Ton von sich gebend. Nie hat er eine Träne geweint. Was für ein tapferer Kerl.

Im Vornamenbuch suchte ich nach einem Namen, der so ähnlich wie »Fila« klingt, denn wir wollten nicht, dass er wie eine Sportmarke heißt. Da fanden wir »Fidel«! Fidel, der Treue. Und wahrlich, das ist er wie kein anderer. Ein bisschen »El Commandante« darf auch dabei sein. So sind wir nun mal.

All das ist der Grund, warum uns dieses Wesen so wichtig ist. Für mich gibt es überhaupt nur Wesen. Tiere oder Menschen, Pflanzen oder Steine, Tische oder Stühle, alles ist und alle sind Wesen und im Wesen gleich. Und wir Wesen, die Sehnsucht nach einander haben, werden uns alle inmitten des diesseitigen Daseins auf der großen Sommerwiese erkennen. Und wir werden uns aneinander freuen. Dieses endgültige Nach-Hause-kommen stelle ich mir wie »Bruchtal«, die Zuflucht, das Tal, das Land der Elben aus Tolkiens »Herr der Ringe«, vor. Hier wollen wir sein, »chez nous« (zuhause), heil und unversehrt, und können alle miteinander sprechen, ohne Sprache. Tier, Mensch und Natur. Davon hat mich Fidel überzeugt.

Wir, die kleine Herrenlose-Kinderschirmchen-Familie, machen uns jetzt auf die nächste Etappe und fahren nach Unterkotzau, um da weiterzulaufen, wo wir gestern aufgehört haben. Das Wetter ist wieder schön, traumhaft zum Wandern und das wird es diesen späten Sommer und den ganzen Herbst noch bleiben. Es ist auch gut, dass es nicht regnet, denn der »heutige« Pudel mag kein Wasser und keinen strömenden Regen. Nichts sieht tatsächlich unglücklicher aus als ein »begossener Pudel.« Ursprünglich aber wurde er zur Wasserjagd gezüchtet und deshalb »Pudelhund« genannt. »Pudel« kommt von »Puddel« und das heißt Pfütze.

Auf Asphalt geht es aus dem Ort Unterkotzau hinaus, kurz vor Hof an einer größeren Kläranlage vorbei, dann zur Stationstafel 8. Sie ist verunstaltet. Eine Textzeile und die Grafik des Wegverlaufs wurden zerkratzt. Die Romantik scheint hier aufzuhören.

Originalzitat aus den »Selberlebensbeschreibung«, hg. von Eduard Berend 1927

»Vor einem Höhleneingange nahe an der Vorstadt, in welchem der Sage nach sich die Höfer im Dreißigjährigen Kriege geachtet (geflüchtet) hatten, ging er mit kindlichem Schauer vor alten Kriegen und Marterzeiten vorüber; und die nahe Tuch-Walkmühle machte mit ihren fortdauernden Donnerstößen und den unbändigen Maschinenbalken seine Dorfseele weit und groß genug, um die Stadt geräumiger darein aufzunehmen.«

… Schauer vor alten Kriegen und Marterzeiten … Mir kommt sofort auch Jean Pauls Zeit in den Sinn. Man darf nicht vergessen: Damals wurde noch öffentlich hingerichtet. Es wurde gerädert, aufgehängt und enthauptet. Während sich andere an solchen Inszenierungen genüsslich weiden, könnte man mich gleich in die Psyhiatrie stecken, wenn ich so etwas live sehen würde.

Wir erreichen Hof

Und müssen jetzt durch die Stadt. Als Wanderer vergeht einem ein bisschen die Laune, wenn man durchs Getöse geschickt wird. Mit dem angeleinten Fidel laufen wir bis zum Jean-Paul-Gymnasium.

Vor der Schule steht Stationstafel 9.

Jean Paul besuchte vom 9.2.1779 bis 11.10.1780 das Hofer Gymnasium.

Nach einer Aufnahmeprüfung wird er in die vorletzte Klasse eingestuft. Seine geniale Begabung fällt schon während der Schulzeit auf. Erste schriftstellerische Arbeiten entstehen: »Übungen im Denken«: Nach 1 1⁄2 Jahren Schulzeit macht er als Bester das Abitur. Er hält die Abschlussrede unter dem Titel: »Über den Nutzen und Schaden der Erfindung neuer Wahrheiten«. Im Entlassungszeugnis beurteilt ihn der Rektor so: »Es ist an ihm zu loben, daß er seine außergewöhnlichen Geistesgaben nicht vernachlässigte.«

Das Gymnasium wurde 1546 von Markgraf Albrecht von Brandenburg-Kulmbach gegründet und hieß nach dem Gründer »Gymnasium Albertinum«. Anlässlich des 400-jährigen Bestehens wurde es 1946 nach seinem prominentesten Schüler in »Jean-Paul-Gymnasium« umbenannt.

Jean Pauls Vater lebte noch, als er seinen Sohn hier anmeldete. Nach einer Prüfung hätte er direkt in die letzte Klasse aufgenommen werden können, aber der Vater steckte ihn in die mittlere Prima, um seinen Sohn vor Neid und Mobbing der Klassenkameraden zu schützen.

Von Eberhard Schmidt wissen wir schon, dass es Jean Paul in der Schule nicht leicht hatte. Wenn man bedenkt, dass er ein hochbegabtes Kind war und zudem über wenig Schulerfahrung verfügte, kann man sich ausmalen, dass er mit seinen Mitschülern und Lehrern eine Menge Probleme hatte.

Christian Otto, ein Klassenkamerad und später lebenslanger Freund, versucht Jean Pauls erstes Erscheinen in der Schule zu schildern, im Stil, wie sich Jean Paul wohl selbst beschrieben hätte: … »seine dem Stoff und der Form dorfmäßige, ganz neue und doch vernachlässigte Kleidung, seinen treuherzig unbefangenen Anstand, sein gleichsam alte Bekanntschaft voraussetzendes Entgegenkommen, das fast für Zudringlichkeit galt. Den städtischen Mitschülern diente dies alles, besonders aber sein in sich gekehrter, auf die äußere Erscheinung unaufmerksamer Sinn, ja sogar sein begeisterter Blick, der ihnen schielend vorkam, zum Spott.« …

Gefunden in »Jean Pauls Persönlichkeit in Berichten der Zeitgenossen« von Eduard Berend

Aber der 16-jährige Jean Paul, noch heißt er Friedrich, behauptete sich dennoch. Mehr noch, er fand hier seine innigsten Freunde: Johann Bernhard Hermann, Sohn eines armen Webers, Johann Adam Lorenz Oerthel, ein Kaufmannssohn, dessen Eltern so reich sind, dass sie 1783 in den Reichsadelsstand erhoben wurden, und Georg Christian Otto, Sohn eines Pfarrers. Aber zwei von ihnen verliert Friedrich schon bald. 1786 stirbt Oerthel und vier Jahre später Hermann. Nur Otto überlebt Jean Paul. Er wurde sogar zu seinem Nachlassverwalter und verlegte posthum unveröffentlichte Werke des Dichters. Darunter auch 1826 die »Selberlebensbeschreibung«.

Um studieren zu können, stellte der Rektor des Gymnasiums, Georg Wilhelm Kirsch, dem lernbegierigen Jean Paul später ein Armutszeugnis (früher ein Nachweis materieller Bedürftigkeit) aus, mit dessen Hilfe er 1781 in Leipzig das Studium der Theologie aufnehmen konnte und von den Studiengebühren befreit wurde. Trotzdem war seine Not so groß – er musste in der fremden Stadt seinen Aufenthalt finanzieren –, dass Jean Paul sein Studium wieder abbrach. Auch hatte er das überintellektuelle Gebaren der Leipziger Gelehrten- und Studentenschaft satt. Um seinen Gläubigern zu entkommen, kehrte er 1784 zur Mutter zurück. Er wollte jetzt nur noch Schriftsteller werden. Bis 1797 lebte er immer wieder in Hof. Immer waren es Zeiten der bittersten Armut und Herabsetzung. Aber nichts hielt ihn auf, unerbittlich hart zu arbeiten, zu lesen, zu exzerpieren, zu schreiben, Satiren zu erfinden und zu frieren bis in tiefe Nacht.

Jean Paul in Hof

In Hof wohnte Jean Paul bei seiner Mutter im »Holunderhaus«, das Am Schlossplatz 12b stand. Dieses Haus existiert nicht mehr. Auf dem Schlossplatz findet man heute den »Jean-Paul-Brunnen«, und ein Seitengässchen wurde in »Jean-Paul-Gässchen« umbenannt.

Helene Köhler beschreibt 50 Jahre später das Holunderhaus in dem Artikel »Aus dem rauen Frühling eines Dichterlebens« im illustrierten Familienblatt »Die Gartenlaube«: … Mitten in der Stadt, auf einer einsamen, klösterlichen Stelle, dem alten Schloßplatze, wo sonst ein markgräfliches Schloß gestanden hatte, welches nach der Sage eine Zeit lang der fabelhaften Fürstin desselben, der weißen Frau, zum Aufenthalt diente, und wo sich jetzt nur noch ein verödeter Brunnen, ein begraster, gepflasterter Platz und ein längliches Viereck verfallener Häuser zeigte, stand an der äußersten Spitze ein kleines einstöckiges Häuschen, welches sich ländlich und idyllisch unter den übrigen verbarg. Es hatte ein nettes Gärtchen, eine schattige Hollunderlaube und einige bescheidene Rosenstöcke vor dem Fenster, und drinnen wohnte mit seiner Mutter ein junger Mann, der es heimlich zu einem Tempel der Musen weihte und arm, unbekannt, ungeschützt die ersten Schwingen seines Adlerflugs regte. …

Beatrix Langner scheibt in »Jean Paul – Meister der zweiten Welt«: … Der »Tempel der Musen« ist eine niedrige lange Stube, die sich Friedrich Richter mit der Mutter, dem achtzehnjährigen Gottlieb, mit Tauben und Singvögeln und dem Familienhund teilt. Im Holunderhaus fehlte es an allem: an Feuerholz, an Kartoffeln, dem Hauptnahrungsmittel im armen Vogtland, an Lichtern. Bei dem jüdischen Kaufmann Gulden versucht Richter, zwei Pfund Kaffee anschreiben zu lassen, …

Auch fragt er die Otto-Brüder und den reichen Oerthel.

Jean Paul und seine »Clique«

Die 17-jährige Helene Köhler war die Tochter des Hofer Bürgermeisters Franz August Köhler. Er war Gewürz- und Feinkosthändler und besaß ein großes Lagerhaus, das auf den in der Saale künstlich aufgeschütteten Inseln stand. Jean Paul wird sie in seinem ersten Roman »Gewürzinseln« nennen.

Helene kann einiges über den sehr armen, jungen zukünftigen Dichter in Hof erzählen. Sie waren gute Freunde und verbrachten viel Zeit miteinander. Aber eigentlich waren sie eine Clique. Dazu gehörten Christian Otto mit seinen zwei Brüdern, Amöne Herold, Tochter eines Kattunfabrikanten, und Renate Wirth, die Tochter einer Postmeisterin. Alle waren sie jung, aufgeregt, diskutierten heftig, verbrachten Abende miteinander, spielten Gesellschaftsspiele, saßen vor dem Kamin und scherzten und verliebten sich. Friedrich Richter war der ärmste unter ihnen. Das machte aber nichts, denn er wurde von allen geliebt und verehrt. Er hatte schon die »Grönländischen Prozesse« geschrieben und drucken lassen und war als schonungsloser Satiriker der »Teufel von Hof«.

1785 gibt der stadtbekannte Aufklärer und Atheist, Friedrich Richter, eine handgeschriebene »Höfer Festtagszeitung« heraus, in der er die Hofer Honoratioren quält. In Richters Gesellschaft aber amüsierte man sich schon damals köstlich: … Bei einer gemeinschaftlichen Landpartie lernten wir diesen durch Christian Otto kennen, der ihn uns als seinen besten Freund vorstellte. Meine Mutter bei ihrer großen Empfänglichkeit für alles Gute war von dem genialen Jüngling bezaubert, und sein glänzender Humor, in welchem sich zu zeigen er die Liebenswürdigkeit hatte, riß sie zu der lebhaftesten Bewunderung hin. Wie war dies auch anders möglich? Witz, Geist, Gedankenfülle, Empfindungsgluth sprudelten mit nie zu erschöpfender Fülle aus ihm; Alles ward von seinem mächtigen Geiste ergriffen, und wir fühlten, daß wir noch nie einen solchen Nachmittag verlebt hatten. Von nun an kam Richter in unser Haus, und wir wußten bei näherer Bekanntschaft nicht, ob wir mehr seinen Geist bewundern oder seinen Charakter lieben sollten. Kindlich bis zur Naivetät war er immer bescheiden, offen und gut. Liebenswürdig fremd in den gewöhnlichsten Dingen des Lebens, ließ er sich mit rührender Gutmüthigkeit den Spott über kleine Ungeschicklichkeiten gefallen; so scharf seine Feder und seine Worte treffen konnten, nie ward er wahrhaft verletzend, nie traute er Jemandem eine böse Absicht zu; sein heiterer, genügsamer Sinn nahm willig jede kleine Freude auf, und ihn ergötzte, was Andere oft kaum bemerkten. Für die Welt ward er ein Gegenstand der Bewunderung und des Ruhms, aber für diejenigen, die das Glück hatten, ihm als Jüngling nahe zu stehen, blieb er stets der Inbegriff des Edlen und Reinen! …

Helene Köhler

In einem Brief, den Richter an den als wohlhabend und menschenfreundlich bekannten Bürgermeister Köhler, Helenes Vater, schreibt, bittet er um Hilfe für seine Mutter, die er nicht mehr versorgen kann. Hierin schildert er, wie er sich an die Heilige Anna, der Schutzheiligen der Armen, »die sich mit der Verteilung des Reichthums unter die Menschen abgiebt«, gewandt hat, mit der Bitte, seiner Mutter zu helfen. In diesem dargestellten Zwiegespräch schlägt Friedrich der Heiligen vor, sie könne doch am besten in seiner Gestalt gleich den Bürgermeister selbst besuchen: … "[…] Erscheine ihm im Traume oder in Gestalt einer Predigt, oder du kanst auch heute Abend zu ihm gehen und meine ganze Figur annehmen, indem Du ein Paar Beinkleider anlegst, einen runden Hut aufsetzest und Dein Haar verschneidest, so daß wahrhaftig jeder denkt, ich wär’ es leibhaftig.“ …

Helene Köhler

Man muss ihn einfach gern haben, diesen Menschen Jean Paul.

In Amöne Herold – er war später auch ihr Hauslehrer – wird sich Friedrich verlieben, aber Christian Otto wird sie heiraten. Zeitlebens werden sie Vertraute bleiben. Durch Renate Wirth kommt Jean Paul nach Bayreuth. Später werden wir mehr darüber erfahren.

Gott sei Dank fand er Freunde im sonst so kalten Hof.

Nachdenken über Oberfranken

Auch wir leben seit über 20 Jahren in Oberfranken, und wir haben oft genug erlebt, dass der Menschenschlag hier schon hart ein kann. Wir haben uns geschworen, das in diesem Tagebuch der Vollständigkeit halber zu erwähnen, auch wenn wir den ganzen Zorn der Region auf uns ziehen. Jean Paul hat es schließlich auch ausgesprochen. Wir können nur hinzufügen: 250 Jahre später ist es nicht besser.

Man sagt, dass ländliche Bevölkerungen im Allgemeinen Fremde mit Argwohn beäugen. Es würde dauern, bis man von ihnen akzeptiert werde. Aber wenn man einmal ihr Vertrauen gewonnen hätte, hielte die Freundschaft ewig. Das kann man von den Oberfranken nicht gerade sagen. Sie integrieren nicht gerne. Sie bleiben hart. Natürlich nicht alle. Wirklich nicht, sonst würden wir hier nicht mehr leben.

Aber Völker haben nun mal ihre eigenen Mentalitäten. Wie ist der Oberfranke? Der Oberfranke ist für seinen Geiz berühmt. Man sagt, er hätte den Kupferdraht erfunden. Bevor er einen Pfennig ausgibt, dreht er ihn so lange herum, bis er zu Draht wird. Oberfranken sind nicht sparsam, wie beispielsweise die Schwaben, sondern geizig. Den Unterschied muss man festhalten. Bei der Sparsamkeit ist Vorsorge das Motiv, beim Geiz kann es die Habgier sein. Da Habgier aber zu den Todsünden zählt, weil man aus ihr heraus Gefahr läuft, Verrat und Verbrechen zu begehen, muss sie versteckt werden.

Geiz bestimmt ein ganzes Leben und Handeln, prägt Denken und Fühlen. In Oberfranken sind viele reich, was aber unter Geizigen niemand wissen darf. Deshalb verstecken sie ihren Reichtum hinter ärmlicher Erscheinung und ständigem Jammern. Oberfranken geben nichts preis, verraten nichts über sich, geheimniskrämern hartnäckig. Man gönnt sich nichts und erst recht nicht den anderen. Tatsächlich arme Menschen werden verachtet. Diese selbstgeschaffene Hölle der Geizigen – so kommt mir das Ganze vor – scheinen sie als Normalzustand zu empfinden. Der Oberfranke ist wenig zugänglich. Keine fröhliche Nachbarschaft, kein unschuldiges Plappern und Plaudern, niemand darf dem anderen beim Leben zusehen. Fenster und Türen bleiben verschlossen. Einer Rheinländerin wie mir, geht das schon schwer an.

Wir haben Freunde in Hamburg, Anni und Wolfgang mit ihren vier Kindern. Sie wohnen am Stadtrand, und wir besuchen sie seit über 20 Jahren. Als Wolfgang seinen 60. Geburtstag feierte, kam auch seine Cousine aus Bayreuth nach Hamburg. Am Tag nach dem eigentlichen Fest saßen wir, die Nachbarschaft und die Cousine im Garten, um Reste der Feier zu verzehren. Wie so oft beneideten wir Anni und Wolfgang um ihre tollen, fröhlichen, hilfsbereiten Nachbarn. Sie wiederum waren erstaunt und fragten:

»Habt ihr so was da unten nicht?«

Bevor wir darauf antworten konnten, platzte die Cousine aus Bayreuth heraus:

»Naaaaaaaa!!! Des gäb’s bei uns nie! Da wird net gräd (geredet)! Da wird nur gschaut, was der annere macht und dann wird ghetzt.« Das sagte eine Oberfränkin selbst über ihre Landsleute!

Wie muss es einem »Sonderling« wie Jean Paul da ergangen sein? Nicht nur, dass er viel gelesen hat, gebildet war, philosophierte und sich für die ganze Welt interessierte, Jean Paul war auch noch ein warmherziger Menschenfreund, der sich um das Schicksal anderer und armer Menschen kümmerte, sich mit ihnen solidarisierte. In Oberfranken kommt das einem Verrat gleich.

Wie Jean Paul versuchte, damit umzugehen, dieses »Ausgestoßenwerden« zu kompensieren, lese ich bei Günter de Bruyn »Das Leben des Jean Paul Richter«: … die Stadt Hof, und ähnlich wird sie ihn auf später behandeln: mit Hohn und Unverständnis. Er wird sich rächen durch Satire. Als Kuhschnappel, Krehwinkel und Flachsenfingen wird Hof in seine Werke eingehen, aber damit treffen wird er die Philister wohl kaum. 1813 notiert er: »Wie lächerlich ich mir vorkomme, wenn ich in meinen älteren Werken Seitenhiebe auf Hof vorfinde, welche ich in der Hoffnung tat, der Stadt etwas zu versetzen! Denn bis diese Minute hat sie es nicht gelesen.«

Erfolge, die den jungen Richter erheben, setzten ihn in den Augen der Kleinstädter nur herab. …

Am Schlossplatz, etwas weiter weg vom »Jean-Paul-Brunnen«, stoßen wir auf Stationstafel 10 und 1.

Jean Paul (1763–1825)

Jean Paul gilt als einer der sprachgewaltigsten europäischen Prosaschriftsteller. Er nimmt eine Sonderstellung zwischen Klassik und Romantik ein. Zu Lebzeiten als Erfolgsautor gefeiert und mehr gelesen als Schiller und Goethe, verhindert der extrem hohe Schwierigkeitsgrad seines Schreibstils in unserer Zeit ein breites Lesepublikum. Nach wie vor ist er wegen der Musikalität seines Sprachflusses und der Bildhaftigkeit seiner Ausdrucksweise Lieblingsautor von Schriftstellern und Musikern.

Die Hungerjahre in Hof hatten prägenden Einfluss auf sein Werk. Hier und in Schwarzenbach a. d. Saale schrieb er seine bedeutendsten Romane (»Schulmeisterlein Wutz«, »Die unsichtbare Loge«, »Siebenkäs«, »Hesperus«). Über die Stadt, die er darin »Kuhschnappel« oder »Flachsenfingen« nennt, schreibt er: »Besehet Hof, wo ich das Meiste gelitten, aber das Beste geschrieben.«

In seiner Kindheit wanderte Jean Paul einmal in der Woche mit Rucksack und Wunschzettel zu den Großeltern von Joditz nach Hof, um das Notwendigste aus der Stadt zu holen. Jean Paul war ein leidenschaftlicher Wanderer. Er führte seine relativ stabile Gesundheit auf tägliche Gänge in der Natur zurück. Auch seinen Ideenfluss brachten Spaziergänge in Schwung: »Ich kann mich nicht erinnern, daß ein einziger Gedanke in der Stube gefasst wurde, sondern immer im Freien.«

Man hat das Gefühl, diese Stadt idyllisiert mit dem Jean-Paul-Weg heute ihr Verhältnis zu Jean Paul. Und wie sieht sie ihn außerhalb des Weges, frage ich mich? Ich recherchiere ein bisschen von meinem Schreibtisch aus, bei Wikipedia über Hof. Da finde ich ihn nur unter »Personen, die mit Hof in Verbindung stehen«. Während ich unter »Söhne und Töchter der Stadt« auch ziemlich unbedeutende Menschen finde: Wie wichtig ist zum Beispiel jemand, der einfach nur bei RTL arbeitet und nicht einmal irgendwie prominent ist? Und was macht in dieser Auflistung eigentlich ein NSDAP-Abgeordneter?

Jean Paul lebte nicht nur kurz, sondern über längere Zeitabschnitte in Hof, war sehr präsent in dieser Stadt. Wie sonst hätte Jean Paul sagen können: Hof, wo er das meiste gelitten, aber das Beste geschrieben? Warum gehört er heute nicht zu den »Söhnen und Töchtern der Stadt«?

Menschen glauben gerne, dass seelische Schmerzen dem Werk eines Künstlers guttun. Eigentlich müsse man sie richtig leiden lassen. Künstler malen, schreiben, komponieren, musizieren, bildhauern und schauspielern einfach besser, wenn sie sich Ohren abschneiden oder das Leben nehmen wollen. Was für ein Quatsch. Dieser Leidens-kreativ-Mythos ist nichts anderes als ein Reinwaschungsversuch der Menschen, die Künstler, die kritisch denken, bewusst nicht unterstützen.

Jedoch, wenn Leiden zu groß wird, arbeitet kein Mensch mehr, egal ob Beamter oder Künstler. Einziger Unterschied, der Beamte geht bei vollen Bezügen in Kur, während der Künstler episodisch seine Einnahmequelle verliert, was gnadenlos direkt seine Existenz bedroht.

Diese Stadt muss sich für sehr wichtig halten. Denn sie erdreistet sich auch noch, die Stationstafel 10 einfach zur Stationstafel 1 zu erklären, was zur völligen Verwirrung führt, will man den Weg »ordentlich« nachwandern.

Im Flyer »Jean-Paul-Weg 1« gibt es sogar eine Stationstafel 0 oder auch 10a in Hof. Sie liegt im Stadtpark Theresienstein. Hier, am Felsen »Fröhlichenstein« hielt sich Jean Paul in seiner Jugendzeit gerne auf und verwendete ihn als Motiv in seinem Roman »Siebenkäs«. Im Jahr 1975, zum 150. Todestag des Dichters, hat man hier eine Jean-Paul-Linde gepflanzt und 1978 einen Gedenkstein aufgestellt. Der Jean-Paul-Weg führt da aber nicht vorbei.

Stationstafel 11 oder 2 finden wir am Ende der Fußgängerzone in einer öffentlichen Parkanlage, dem Lorenzpark. Dieser war früher der Friedhof der evangelisch-lutherischen Kirche St. Lorenz, der ältesten Kirche in Hof.

Jean Pauls Mutter: Sophia Rosina Richter, geb. Kuhn (1737–1797)

Auf dem später aufgelassenen Friedhof an der Lorenzkirche wurde Jean Pauls Mutter 1797 beerdigt. An ihr Grab erinnert eine an der Kirche angebrachte Gedenktafel. Der einem Brief entnommene Jean-Paul-Text lässt erahnen, wie sehr der Dichter seine Mutter liebte. Erst nach ihrem Tod verließ er Hof. In seinem in Hof entstandenen Roman »Siebenkäs« hat er seiner Mutter in der Gestalt der Lenette ein literarisches Denkmal gesetzt.

»Die kränkliche, zartgebildete, aber schöne« Sophia Rosina stammte aus der wohlhabenden Hofer Tuchmacherfamilie Kuhn. Erst nach der Heirat mit dem mittellosen Hilfsgeistlichen und Organisten Johann Christoph Richter in Wunsiedel lernte sie Geldsorgen kennen. Zwar wurde Richter an die besser bezahlten Pfarrstellen nach Joditz und später nach Schwarzenbach a. d. S. berufen, aber das Einkommen reichte nicht, die rasch wachsende Familie zu ernähren. Sieben Kinder brachte Sophia Rosina Richter zur Welt. Zwei Mädchen starben im Kleinkindalter an Blattern. 1779 stirbt auch Pfarrer Richter. Die Familie ist völlig unversorgt. Schulden sind zu begleichen. Es beginnen die Hungerjahre in Hof. Anfangs wird die Witwe von ihren Eltern unterstützt. Nach deren Tod macht ihr der Schwager Riedel, Gerichtsadvokat und Goldschmied, das Erbe streitig. Der Erbschaftsprozess verschlingt das gesamte Vermögen. Mit Spinnen und Altpapiersammeln versucht die Mutter sich und die fünf Buben durchzubringen. Mietrückstände führen zu häufigem Wohnungswechsel. Teile des Hausrats werden versetzt. 1779 begeht Sohn Heinrich, neunzehnjährig, aus Verzweiflung über die Armut Selbstmord. Ihr hochbegabter ältester Sohn Johann Paul Friedrich Richter will nicht, wie von ihr erhofft, Pfarrer werden. Er fühlt sich zum Schriftsteller berufen. Um die Familie unterstützen zu können, arbeitet er als Hauslehrer und schreibt nebenbei. Den Ruhm des Sohnes konnte die Mutter in den Anfängen miterleben. Am 25. Juli 1797 stirbt sie an einer längeren, schmerzhaften Krankheit. Nach dem Tod der Mutter schreibt Jean Paul an seinen Freund Otto: »Viel wollt ich dir schreiben über alle meine Schmerzen … über meine Klage ohne Trost, daß meine Mutter nichts, nichts, nichts auf der Erde gehabt und daß ich ihr so wenig gegeben und über mein Erstarren über das Buch, worin sie aufschrieb, wie viel sie sonst von Monat zu Monat gesponnen. – Wenn ich alle Bücher der Erde wegwerfe, so les’ ich doch, gute Mutter, deines fort, worin alle Qualen deiner Nächte stehen und worin ich dich in der Mitternacht mit der keuchenden stechenden Brust den Faden deines kargen Lebens ziehen sehe …«

Direkt über der Stationstafel ist die Gedenktafel an der Kirche. Mit dem Text:

Der Gedanke an eine kleine grüne Stelle neben der Lorenzkirche wird der einzige bittere Tropfe sein der in die Blumenkelche meines Frühlings rinnt.

Für Jean Pauls Mutter gest. 25.7.1797

Zuwendung heilt alle Wunden

Ich stehe vor den Tafeln an der Kirche und lese, da eilt ein Mann durch den Lorenzpark, er hat eine kleine Kasse in der Hand und einen Schlüssel.

»Ich schließe die Kirche auf. Wenn Sie möchten, zeige ich sie Ihnen«, sagt er zu mir.

»Oh, wir sind knapp. Wir wandern nämlich und haben noch eine ganze Etappe vor uns«, antworte ich.

»Vielleicht wollen Sie noch einen Kaffee?«, fragt er weiter.

Ich verstehe nicht ganz, und irgendwie verschwindet er dann in der Kirche. Ich warte auf Peter, der gerade fotografiert. Nach einer Weile folge ich dem Mann ins Gotteshaus, mit Fidel, habe das Gefühl, das ist in Ordnung so. Da steht der Mann im Eingangsbereich der Kirche doch tatsächlich hinter einem Tresen und kocht Kaffee.

Wieder spricht er mich an:

»Wirklich, es geht ganz schnell, ich mache Ihnen auch noch frische Erdbeertörtchen.« Flugs packt er kleine Biskuitböden aus, hat auch schon Erdbeeren und Sahne zur Hand.

»Tortenguss habe ich leider nicht. Dafür sind sie aber schnell fertig.«

Ich bin sprachlos.

»Wir sind eine offene Kirche hier, und ich betreue das Café«, fährt er fort.

»Offene Kirche?«, frage ich.

Dann erzählt er mir die ganze Geschichte. Im Lorenzpark, um die Kirche herum, herrschte vor einiger Zeit ziemlicher Vandalismus. Die Stadt hat sich zwar überlegt, was man dagegen machen könnte, kam aber nicht in die Gänge. Da hatte die Kirchengemeinde eine Idee: nämlich die Kirche zu öffnen. Denn wenn hier tagsüber Leben ist, gibt es auch keinen Vandalismus mehr.

»Die Rechnung ging auf!«, sagt er stolz. »Jetzt habe ich eine schöne Arbeit. Ich war lange sehr krank, und das hier ist eine richtige Stelle mit 30 Stunden in der Woche. Ich bin sogar der Leiter des Cafés und arbeite mit einem Team von Ehrenamtlichen. Wir kümmern uns um den Park, das Café und alle Gäste. Reden mit ihnen über Gott und die Welt und helfen, wo es nötig ist. Schauen Sie mal, was da schon alles für Leute da waren.« Er zeigt mir das Gästebuch auf dem Tresen.

»Aha!«, sage ich.

»Ja, das ist schon der zweite Band, hier ist der erste!«

Ich blättere, während er weiterredet.

»Gestern noch waren zwei Radfahrer hier, denen habe ich beim Platten geholfen. Das waren Franzosen, die sind durch ganz Europa unterwegs.« Er zeigt mir ihren Eintrag auf Französisch und sprüht dann Sahne auf die Törtchen. »Wo wollen Sie sitzen, draußen oder drinnen?«

Ich fasse es nicht.

»Auch in der Kirche ein Café?«

»Nicht nur ein Café, wir machen auch Konzerte und Ausstellungen, verkaufen Bücher, den ganzen Sommer bis Weihnachten«, ergänzt er noch.

»Draußen«, antworte ich. »Ich muss noch meinen Mann holen.«

Natürlich unterbrechen wir die Wanderung, auch, wenn wir für heute noch nicht weit gekommen sind. Egal. Das hier ist es wert. Eine Oase inmitten der Stadt. Und wir sind beileibe nicht die einzigen Gäste. Ständig kommen neue Leute. Man begrüßt sich herzlich, kennt sich gut. Erdbeertörtchen und Kaffee sind heute Nachmittag der Renner. Um die Kirche herum wird jetzt nicht gebetet, sondern heiter geplaudert, was einer christlichen Stimmung keinen Abbruch tut. Gefeiert wird die heilige Messe der Freundlichkeit.

Zum Abschied schreiben wir für Andreas Putzhammer, so heißt die Seele der Lorenzkirche, ins Gästebuch: Zuwendung heilt alle Wunden. Das haben wir hier erfahren.

Saale-Inseln

Gleich hinter der Kirche sind es – wie Andreas Putzhammer meinte – nur wenige Meter hinunter bis zur Saale. Malerisch fließt das Flüsschen mitten durch die Stadt. Man ist überrascht. Ein breiter, viel befahrener und belaufener Weg führt über eine Brücke. Davor steht Stationstafel 12 oder 3.

»Ostindische Gewürzinseln« oder »Molukken«

Auf der Hofer Stadtkarte von 1823 befinden sich am Mühlgraben in der Saale unterhalb der Michaeliskirche einige Inseln. Sie wurden aus

Schuttmassen zur Füllung der ausgehöhlten »Wasserwände« des höher liegenden Mühlgrabens künstlich aufgebaut. Auf einer dieser Inseln befand sich das Lagerhaus des Bürgermeisters und

Gewürzhändlers Köhler, mit dessen Tochter Helene Jean Paul befreundet war. Heute noch zeugt das Hofer Allerlei, ohne das die fränkische Küche kaum zu denken ist, vom Gewürzhandel der

»hidden champions« von damals.

In seinem Roman »Die unsichtbare Loge« hat der Dichter die Saale-Inseln als »Ostindische Gewürzinseln« oder »Molukken« in fantasievoller Übertreibung verherrlicht. Die Insel Teidor, zwischen den Inseln Sumatra, Ceylon, Banda und Ambiona macht er zum Schauplatz einer von allen Zaubereien der Poesie verklärten Geburtstagsfeier.

»Da wir heute […] durch unser singendes Tal, eh’ noch die Morgenstrahlen hereingestiegen waren, hinaus gingen, um noch vor neun Uhr recht gemächlich auf der kleinen Molukke Teidor anzukommen: so streckte sich ein ganzer kristallener quellenheller Tag auf den weiten Fluren vor uns hin – die Berg- und Waldspitzen standen nackt im tiefen Blau, sozusagen ungepudert von Nebeln – […] – die Luft war nicht schwül, aber sie ruhte auf den Gewürz-Fluren unbeweglich […] .... Es war der Ruhetag der Elemente, die Sieste der Natur.«

Jean Paul »Die unsichtbare Loge«

… quellenheller Tag … ungepudert von Nebeln … von solchen Wortbildern kann ich nicht genug kriegen. Ich stelle mir alles bildlich vor. Und wie schön ist dieses Bild! Noch schöner als das beschriebene Bild selbst. Also das Bild vom Bild ist noch schöner als das Bild. Deshalb ist für mich Dichtung so etwas wie lebenspendende Religion.

Das im Bild innenliegende Bild, das hingebungsvoll von einem anderen Menschen gesehen und von ihm für mich beschrieben wurde, gibt mir Zuversicht. Daran kann ich mich festhalten. Es gibt mir Hoffnung, weil da ein Mensch ist, der sieht. Das tiefe Innenliegende in der Schöpfung zu sehen und weiterzutragen ist Ewiges Leben. Es gibt Menschen, die machen sich diese Mühe, die ihnen selbst nichts als Schmerzen bereitet, denn das Gegenteil von Ignorieren ist Wahrheit-Sehen. Die mag nicht jeder aushalten. Das ist jenseits von Ertrag-Denken.

Von der Brücke aus sehen wir, wie Männer in wasserfesten Fischerhosen Springbrunnen mitten in der Saale aufbauen. Da, jetzt sind sie fertig und probieren aus, ob die Anlage funktioniert. Und ob! Auf beiden Seiten der Brücke gibt es nun flussauf und flussab Springbrunnenfeuerwerk. Was haben wir für ein Glück, das zu sehen. Von Passanten erfahren wir, dass am Wochenende in den Saaleauen das Saalefest stattfindet. Dafür seien diese Vorbereitungen. Ja, und da hinten wird auch noch reichlich Sand ans Ufer gekippt. Wird das eine neue jeanpaulische »Gewürzinsel«? Was für ein schöner Gedanke. Nun, der Sand ist für die Beach-Parties. Leider können wir nicht dabei sein.

Immer Stress mit den Radfahrern

Ich freue mich, weil wir wieder an einem Wasser entlang laufen können. Es geht jetzt stadtauswärts. Wird das Saaletal jetzt schön? Immer meine ich, in Erinnerung zu haben, dass Jean Paul das Saaletal so liebte. Ja, stimmt, die letzte Stationstafel hatte es doch auch beschrieben. Aber dann führt der Weg durch ein Industriegebiet, und wir landen auf einem viel befahrenen Radweg. Er ist eine Verbindung von Hof zum Naherholungsgebiet Untreusee. Das kriegen wir an diesem Sommertag auch heftig zu spüren.

Bekanntlich nehmen Radfahrer wenig Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Fußgänger werden als rangniedriger, weil schwächer, eingestuft und dürfen deshalb mit Geschwindigkeit aus der Bahn geschossen werden. Das heißt für uns, den Weg frei zu machen und in die Büsche zu springen. Um den Hund zu schützen, bleibt uns auch nichts anderes übrig. Bei einer der Beiseite-Fluchten knicke ich an der hohen Teerkante des Radweges ab und stürze. Heftig. Der den Sturz verursachende Radfahrer kümmert sich einen Dreck. Reaktionslos saust er weiter. Schürfwunden am Knie, mein Knöchel schwillt an. Da kommt Wut hoch. Irgendwie wollen wir uns wehren. Der Weg gehört doch auch den Wanderern, er ist als Jean-Paul-Weg offiziell ausgeschrieben. Also dürfen auch wir hier sein. Wir laufen jetzt extra nebeneinander weiter, stur, weichen nicht mehr aus, sollen doch die anderen bremsen.

Aber nicht, dass damit Ruhe eingekehrt wäre. Da ging das Rangeln erst richtig los. Jeder Radfahrer ein neuer Kampf. Das stresst und nervt, denn Biker sind aggressiv. Wir fluchen auf die Wegwarte, die Radwege als Wanderwege ausloben. Wir fluchen auf die Radweg-Politik. Offensichtlich hat man viel Geld für Radwege übrig – überall werden sie neu gebaut – aber für neue Wanderwege, ja Pfade würden völlig ausreichen, ist kein Budget da. Dass, obwohl man weiß, dass Wanderer für den Tourismus und die Gastronomie wichtiger sind als Biker. Biker rasen weiter, der Wanderer hat Zeit zur Rast.

Es sind fast sechs Kilometer bis zum nächsten Ort Döhlau, sechs Kilometer Stress auf schmerzendem Asphalt. Unterwegs Stationstafel 13 oder 4.

Die Saale, vertrauter Fluss der Kindheit, weckte bei Jean Paul zeitlebens sehnsuchtsvolle

Gedanken:

»– Wie himmlisch und italienisch-dunkelblau bist du, heutiger Tag! Ich ruhe jetzt, in schöner dankbarer

Erinnerung an eine Familie voll elterlicher und kindlicher Liebe, am romantisch-bewachsenen Ufer der Saale und blicke in den vertrauten Strom, an welchem ich aufwuchs und worin das

träumende Kind oft seinem schwimmenden Lächeln lange nachgesehen und den ich nach so langer Zeit hier in der Ferne wiederfinde. O wie linde und weich

laufen deine lieben Wellen vorüber, die ja alle vor meinen Geliebten in Hof und vor ihren Spaziergängen vorbeigezogen sind!

Sehnsüchtig und bekannt schau’

ich jeder daherflatternden Woge entgegen und folge dann lange dem fliehenden Wasserringe nach und möchte die liebe Flut trinken und sie auf meine Brust kühlend sprengen.

– Möget ihr nur, ihr Wellen, lächelnde Gestalten und rote Abende nachgespiegelt haben und den breiten Glanz der Mondesnacht,

und keine Träne soll mit euch geflossen kommen!«

Jean Paul »Jean Pauls Briefe und bevorstehender Lebenslauf«

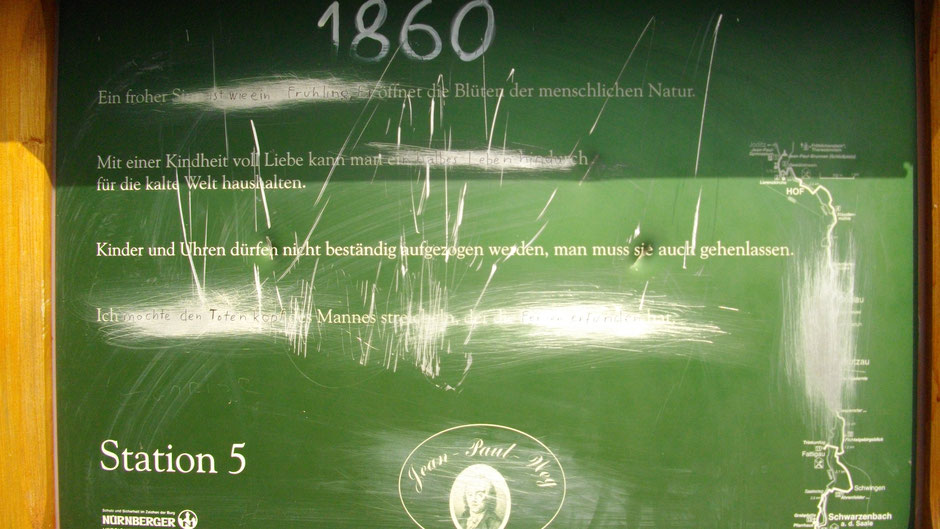

Wenn man das nun auf den Stationstafeln liest, wünscht man sich Jean Paul herbei, will ein Stück des Weges gemeinsam mit ihm laufen. Jetzt brauchen wir seine Idyllen. Heute ist alles nicht nur hässlicher, sondern auch noch wesentlich schneller und aggressiver als zu Jean Pauls Zeiten. Die Welt ist so platt und selbstsüchtig, wie sie noch niemals zuvor war. Peter und ich wollten mit dieser Wanderung in ein Refugium entfliehen, eine Auszeit nehmen, zum Aufatmen, nein noch mehr, zur Ablenkung, damit man die »kalte Welt« irgendwie aushalten kann – wie auf Stationstafel 14 oder 5 beschrieben.

Ein froher Sinn ist wie der Frühling, er öffnet die Blüten der menschlichen Natur.

Mit einer Kindheit voll Liebe kann man ein halbes Leben hindurch für die kalte Welt aushalten.

Kinder und Uhren dürfen nicht beständig aufgezogen werden, man muss sie auch gehen lassen.

Ich möchte noch den Totenkopf des guten Mannes streicheln, der die Hundsferien erfand.

Wir erreichen Döhlau. Der Weg führt uns nun durch ein Wohngebiet. Hier sind die Menschen damit beschäftigt, Gärtlein und Häuslein zu putzen. Rasenmäher brummen, Heckenscheren klappern, Blumenbeete werden geharkt. Alles ist so gepflegt hier.

Vom endlosen Asphalt sind wir jetzt müde und mein Knöchel schmerzt. Wir denken daran, die Etappe für heute zu beenden und steuern die nächste Bushaltestelle an, aber den Bus haben wir knapp verpasst. Zwei Stunden müssten wir jetzt warten.

Gott sei Dank gibt es ein Gasthaus in Nähe. Da trinken wieder lieber erst einmal ein Bier.

Im »Landgasthaus Jahn« (Gasthaus und Metzgerei, Hofer Str. 17 in Döhlau – eine Webseite haben wir nicht gefunden) bestellen wir ein Taxi, denn mit der ganzen Umsteigerei in Hof wird es uns mit dem Busfahren für heute zu viel.

Der Gasthof füllt sich immer mehr, wird brechend voll. Es gibt Braten und Klöße! An einem Wochentag? Das hatten wir nicht erwartet. Jetzt bereuen wir richtig, das Taxi schon bestellt zu haben.

Obwohl das Bier leider nur aus einer der Großbrauereien stammt, das ehrliche, fränkische Essen hier und der gut besuchte Gasthof gibt uns Sicherheit, ihn als echten Tipp zu erwähnen.

Der Jean-Paul-Weblog ist werbefrei und soll es auch bleiben. Der Betrieb ist jedoch mit Aufwand und Kosten verbunden. Deshalb würde ich mich sehr über Ihre Spende freuen. Sei sie auch noch so klein. Sie dient ausschließlich dem zukünftigen Erhalt der Webseite. Und Jean Paul kann weiterhin alle begleiten, die auf seinen Wegen wandern. Herzlichsten Dank.

Kommentar schreiben