Luisenburg – Nagel

Den kompletten Verlauf des Jean-Paul-Wegs finden Sie hier: Literaturportal Bayern

Freitag, der 17. August 2012.

Unser Auto haben wir an der Luisenburg geparkt, in der Hoffnung, dass wir transporttechnisch auch zu ihm zurückkommen können.

Der Weg ist wieder zum Träumen. Schöne, lange, moosige Pfade trösten über die kurzen, staubigen Folterstrecken, die es auch gibt, schnell hinweg.

Tautropfen überall

Jean Paul würde sich wohl freuen. Er konnte in einem einzelnen Tautropfen das ganze Universum erkennen. Allein schon das Glitzern eines Tautropfens beherbergte für ihn ein weiteres, eigenes Universum. Jean Paul stieg in diese Universen hinein, in die Unendlichkeit aller Sekunden. Denn alles ist schon da, wenn man am Morgen eines trunkenen Sommers durch ein feuchtes Grasmeer wandelt, per Gedanken auf ihm segelt, seine Hand über die Bootskante ins frische Nass hält und sich zu fragen beginnt, wie die kleinen Perlen über Nacht hierherkamen, und wohin ihre Reise denn gehe, wenn sie am Tage sich wieder unserem Sehen entziehen?

In »Leben des Quintus Fixlein« beschreibt Jean Paul das so: … er schritt langsam fort durch die mit kouleurten Tau-Glaskügelchen vollgehangenen, gekräuselten Kohlbeete und sah den Gebüschen zu, aus denen, wenn sie der Morgenwind auseinanderzog, ein Flug Juwelenkolibri aufzusteigen schien, so funkelten sie. …

Wie kein anderer konnte er durch Tautropfen hindurch in andere, ferne Welten klettern, selbst ganz klein werden, mikroskopisch klein, sodass er die Leiterchen in den nassen Kügelchen entdecken und greifen konnte, um oben durch das noch kleinere Schlupfloch hinaus in den anderen, weiteren Kosmos zu steigen. Jenen Kosmos, der sich uns nur in Träumen offenbart: dem Zuhause aller Farben, allen Lichts und allen Wassers. Einer Welt, in der nur Gedeihen wohnt.

Ich ziehe ein bisschen die Schuhe aus, will barfuß laufen, ich kann jetzt nicht anders. Was für eine Wohltat! An diesem einen schönen Sommermorgen im August.

Dann die 7. Tafel »Landschaft zu Jean Pauls Zeiten«.

Laubbäume im Fichtelgebirge um 1800

Der Lehrer von Jean Paul, Th. Helfrecht, hat das Fichtelgebirge um 1800 beschrieben. Es lässt Einblicke zu, wie sich die Landschaft seit dieser Zeit verändert hat.

»Am Laubholz ist auch reicher Vorrat anzutreffen. Dies besteht größtenteils in Buchen, welche besonders auf großen Höhen emporwachsen und gutes Geräteholz liefern. Hin und wieder findet man an wärmeren Plätzen auch Eicheln, Ulmen, Ahornen und Linden. Auch an kalten Orten trifft man Birken* und Espen an. An nassen Plätzen an Flüssen und an Bächen wachsen die Erlen zu ziemlicher Größe. Die Rosskastanie kommt auch in dieser Gegend vor und wird zum starken Baume. Die einheimische Pappelweide nicht weniger, wenn sie nicht lieber zu Stauden und Büschen gewachsen ist. Außerdem ist diese Gegend reich an Holunder und Vogelbeerbäumen**, welche von den Landsleuten zu Medizin für Menschen und Vieh benutzt werden. Denn aus den Beeren und den Wacholderbeeren macht man Branntwein, Latwerge und Öl.«

* Anmerkung zur Birke: Von diesen zapft man den Saft im Frühling ab und der Landmann trinkt diesen zur Blutreinigung.

** Anmerkung zur Vogelbeere: Vogelbeerbrei dient dem Landmann zum Schwitzen, durch Wacholderbeer-Latwerge glaubt man sich vor ansteckenden Krankheiten und ungesunder Luft zu reservieren.

Der Flieder gibt ihm Linderung bei Krankheiten im Hals und die Latwerge von Beeren, die auch bei Fieber gebraucht werden.

(Anmerkung: Flieder = Holunder,

Latwerge = eingedickte Honig-Saft-Mischung, versetzt mit Arzneidrogen)

Heute reicht mir zur Erquickung Fuß- und Gedankenbaden im kühlen Tau.

Dann doch wieder Folterwege. Aber es geht. Ist alles grün. Irgendwie auch Stationstafel 64.

Woher kommen die Kinder?

Womit ist aber den fragenden Kindern zu antworten?

Vom lieben Gott, wenn die Menschen einander geheiratet haben und nebeneinander schlafen.

Wie das Käfer-Würmchen in der Nuß, so wächst das Mensch-Würmchen im Mutterleib von ihrem Blut und Fleisch; daher wird sie krank …

Der Mensch kann wohl eine Bildsäule machen, eine gestickte Blume usw., aber nichts Lebendiges.

Und dann auf einmal diese Aussicht! Hinter dem Waldrand eröffnet sich eine freie Anhöhe und lässt uns auf das Dorf Reichenbach blicken. Eine Bank, die unter einem Baum auf dessen starken Wurzeln steht, verleitet zur Rast mit Naturbühne. Goldene Felder, Grillenzirpen, Hitzeflimmern, man gibt die Oper »August zerknallt«, aber Fidel will nicht ruhig lauschen.

Macht nichts, uns zieht’s auch ins Dorf. Es liegt schon nah. Schnell noch die 8. Tafel »Landschaft zu Jean Pauls Zeiten« lesen.

Heidelbeeren und Preiselbeeren

»An kleinen Sträuchern ist das Gebirge sehr reich, von welchen hernach die Rede sein wird. Die vielen Beeren dienen vielen Menschen, die sammeln und verkaufen, zur Nahrung. Hierher gehören die schwarzen und roten Heidelbeeren (letztere nennt man auch Preisel- oder Krausnitzbeeren, welche man beide vorzüglich und häufig antrifft). Selten sind auch Vaccinium oxicoxus und die Himbeere- oder Hohlbeere und die schwarze Brombeere. Rote Moosbeere, deren Pachelbel gedenkt, soll man im Frühling, wenn der Schnee geschmolzen ist, unter Moos antreffen.«

J. Th. B. Helfrecht, um 1800

Hier können Sie Raine mit Schwarzbeeren erleben, wie sie zur Zeit von Jean Paul verbreitet waren. Die Schwarzbeeren werden auf den gut besonnten Rainen zu Johanni (24. Juni) als das erste Obst aus der Natur reif.

Wir fantasieren gerade wieder einmal über Bier und Wirtshaus und kommen doch immer zum selben Schluss: Ein richtiger, fränkischer Biergarten wäre jetzt perfekt. Und siehe da, Reichenbach ist ein heiteres, fideles Örtchen. Alte Häuserchen mit Fensterläden, Sonnenblumen, Milchbänken, Maibaum und Äpfeln reichlich. Der Weg führt uns direkt zum Gasthaus »Zur Kösseine«, eine »Fränkische Einkehr« mit Auszeichnung, also mit original fränkischer Kost. Wir lassen uns draußen im Garten nieder. Leider sind wir abermals die einzigen Gäste. Klar, es ist noch Vormittag und quasi mitten in der Woche.

Auf das kühle Bier wartend, tauchen wir gleich in ein kleines Dorfgeschehen ein. Zuerst trabt ein halbgroßer Hund alleine am Wirtshaus vorbei. Ich sage noch zu Peter: »Schau mal, hier gibt es sogar richtige Dorfköter, die dürfen auch mal irgendwo im Ort abhängen, wenn sie wollen.«

Dann rauscht ein Auto heran, bremst scharf, die Fahrerin, strumpfsockig, steigt aus und fragt uns aufgeregt, ob wir nicht einen Hund gesehen hätten. Ich komme gar nicht zum Antworten, weil die Wirtin erscheint, um uns das Bier zu servieren, und sich direkt in die Unterhaltung einmischt.

»Ja, is der schon wieder weg? Also bei uns war er noch net.«

»Doch, doch, gerade eben kam einer hier vorbei, so halbgroß«, sage ich schnell.

»Dann is der net weit«, konstatiert die Wirtin. »Den findest gleich wieder. Mir passen auch auf, der wird schon wieder kommen«, will sie Trost spenden.

»Vielleicht hilft ja ein Leckerli zum Anlocken«, biete ich der Hundesucherin an, aber schon braust sie wieder weiter.

»Des is der Bello, ein spanischer Straßenhund«, erklärt uns die Wirtin, »den kennen mir alle hier. Der kriecht in jedes Loch …, schauens, da ist er ja wieder!«, stößt sie aus. Die Hundebesitzerin fährt nun winkend und freudestrahlend an uns vorbei, jetzt mit Hund auf dem Rücksitz.

»Ja, die spanischen Hunde, die san immer auf sich alleine gstellt gwesen, die ham kein Vertrauen zu den Menschen. Is scho schwierig. Aber der ganze Ort kennt den ja, den Bello, des passt scho«, erklärt sie uns. »Sie ham die Probleme mit ihrem Hund net?«, will sie wissen.

»Nein, das ist zwar auch ein Abgabehund, aber er ist ein Pudel«, antworte ich. »Die sind anhänglich. Der passt eher auf, dass wir nicht davonlaufen.«

Die Wirtin lacht und eilt wieder in die Küche.

Ich schaffe nur ein Bier. Peter zwei. Dann brechen wir auf und fotografieren noch schnell die unserer Meinung nach überflüssige Stationstafel 65.

Solang‘ ein Weib liebt

An Weibern ist alles Herz, sogar der Kopf.

Weiber suchen eine zarte Seele und einen starken Körper.

Der Mann treibt Leidenschaft, die Frau Leidenschaften – jenen ein Strom, diese die Winde.

Solang’ ein Weib liebt, liebt es in einem fort – ein Mann hat dazwischen zu tun.

Für jeden ist eine Frau etwas anderes: für den einen Hausmannskost, für den Dichter Nachtigallenfutter, für den Maler ein Schauessen, für den Anderen Himmelsbrot und Liebes- und Abendmahl, für Weltmenschen ein indisches Vogelnest und eine pommersche Gänsebrust – kalte Küche für mich.

Jean Paul selbst hat spät geheiratet. Er war 38 Jahre alt, bis er seine Frau, Karoline Mayer, gefunden hat. Sie war 14 Jahre jünger als er. Als sie 1801 heirateten, war Jean Paul schon am Zenit seines Ruhmes. Endlich hatte er genügend Geld, um eine Familie zu ernähren, wenn auch die Einkünfte unsicher waren.

Karoline war eine glühende Verehrerin Jean Pauls. Aber keine von diesen reichen, ehrgeizigen, den Künstlergenius »admirenden« Salondamen jener Zeit, so formuliere ich das einmal. Karoline schien ihm die Nestwärme zu versprechen, nach der sich sein Herz sehnte. So schrieb der Schriftsteller Georg Horn über Karolines Kochkünste: … Alle Humoristen lieben eine gute Küche, bei Jean Paul war dies in den Jahren seiner Ehe umso mehr der Fall, als er früher die Genüsse des Lebens hatte entbehren müssen. Wie er in seinem ganzen Leben die Beziehungen zu seiner Jugend festhielt, so liebte er auch die Speisen in der Art, wie sie seine Mutter einst zubereitet hatte. Nicht ohne Mühe gelang es der jungen Frau, dieses Geheimnis der Zubereitung zu ergründen. Ihr zarter Sinn wußte seinen Neigungen und Liebhabereien entgegenzukommen. So fehlte am Martinitage nie eine fette Gans auf dem Tische. Jedes der Kirchenfeste hatte sein eigenes Gebäck, und Weihnachten durfte die Stolle um keinen Preis fehlen, und die Stolle mußte aus Hof sein. »Natürlich aber buk ich sie selbst,« (erzählte Karoline) und die größte Lust hatte ich, wenn er beim Essen derselben meinte, in Hof habe man doch einen eigentümlichen Vorteil in der Bereitung des Backwerkes.« Bei diesen Worten lächelte sie und freute sich in späten Tagen noch über diese ökonomische Mystifikation. …

Eduard Berend »Jean Pauls Persönlichkeit in Berichten der Zeitgenossen«

Wir laufen nun über herrlichste, weicheste, nadeligste Wege. Trampelpfade schlängeln sich durch den Wald. Hier, im Schatten der Bäume, muss man keine Hitze ertragen. Es ist kühl und frisch, man ahnt Wasser überall. Fidel hüpft fröhlich vor uns her und Bello ist auch wieder zuhause. Ein göttlicher Tag, der uns heute geschenkt wird – und auch Stationstafel 66.

Wo Religion ist

Der Mensch muß viel Religion haben, daß der gewöhnliche theologische Unterricht sie nicht ausrottet.

Jedes Genie ist in seiner Sprache, jedes Herz in seiner Religion allmächtig.

Wenn in die Natur das Große hineintritt, der Sturm, der Donner, der Sternenhimmel, der Tod: so sprecht das Wort Gottes vor dem Kinde aus.

Wie ist das Kind in die Welt hineinzuführen? Durch Beweise nicht.

Nur auf Flügeln, nicht auf Stufen, kommt man dahin.

Wo Religion ist, da werden Menschen geliebt und Tiere und das All.

Wo ist denn das Göttliche als im Menschen, wogegen Ihr den Menschen verachtet?

Und wir kommen zur »Petersruh«. Ein Plätzchen mit Brunnen und Bänken zum Ausruhen, oberhalb des Dorfes Mühlbühl. Mit dem Wasser dieses Brunnens wurde sogar Bier gebraut, so heißt es auf einer Schrifttafel:

… Die Familie Medick gründete im 19. Jahrhundert die Mauth-Bräu. Der Brauereibesitzer Peter Medick kam nach einem anstrengenden Brautag gerne hierher zu seiner Quelle, um sich auszuruhen. Deshalb nannten die Nagler diesen Platz Petersruh. Den Brunnen nannten sie später nach dem verdienten Bürger Hans König. …

Das ist also der »Hans-König-Brunnen«. Zum Gedenken an den langjährigen 1. Vorsitzenden des Fichtelgebirgsvereins Nagel. Der Brunnen wurde am 17. Mai 1998 eingeweiht. So kann man es hier lesen. Auch Fidel schätzt den köstlichen Quell, der aus dem großen Fels zu sprudeln scheint.

Hier treffen wir auch schon auf die ersten Tafeln des 16 Kilometer langen deutsch-tschechischen Landschaftserlebnispfades, der rund um Nagel führt. Er trägt den Namen »Das Teutsche Paradeiß«. Urheber war Magister Johann Will aus Creußen.

Im Jahre 1692 bereiste der Lehrer und Pfarrer das Fichtelgebirge und erlebte es damals als einen wahrhaft biblischen Garten Eden. Er schrieb ein Buch darüber und gab ihm den Titel »Das Teutsche Paradeiß«. Bis heute ist die Landschaft tatsächlich so erhalten und ein Paradies für seltene Pflanzen und Tierarten. Es ist eine der wertvollsten Kulturlandschaften des Fichtelgebirges.

Mehr unter outdooractive.com

Schon wandeln wir zwischen Eichelhäher und Fichtenkreuzschnabel, hören den blauen Moorfrosch quaken: »Uog, uog, uog, …«, helikoptern neben der Libelle Zweigestreifte Quelljungfer, die fünf Jahre als Ei und Larve am Bachgrund lebt, um nur für einen Sommer zu fliegen. Oder tänzeln mit dem so seltenen Juwel, dem Violetten Feuerfalter, oder schauen das Pfeifengras auf den Feuchtwiesen und das geheimnisvolle Johanniskraut, das eine wahre Wunderblume sei. Denn wer in der Johannisnacht, am 21. Juni, damit den Fels am Gipfel an der richtigen Stelle berührt, dem öffnen sich die Tore zu den sagenhaften Schatzkammern im Inneren der Berge. Die Tafeln erzählen so schön.

Wir genießen den sanften Weg zwischen Bäumen und sumpfigen Waldböden, auf dem Fidel in seiner eigensten Pudelart zu hüpfen beginnt. So streifen wir zusammen hartnäckig vergnügt die 9. Tafel »Landschaft zu Jean Pauls Zeiten«.

Wo stehen die drei Grenzbäume?

Der Vermessungsoffizier Johann Christoph Stierlein hat 1780‒1788/89 für Markgraf Alexander die geheime Militärkarte vom Markgrafentum

Bayreuth gefertigt. Der Bereich Nagel wird nur teilweise dargestellt, da er im damaligen Kurbayern lag. Der Ausschnitt vom jetzigen Standort zeigt eine offene Landschaft bis zur Grenze zum

Markgrafentum Brandenburg. Es waren Wiesen und mit großer Wahrscheinlichkeit Hutflächen. Auf der Karte sind drei Grenzbäume zu erkennen. Sie würden heute im Wald liegen. Die Häuser sind erst im

19. Jahrhundert dort gebaut worden – in der »Neuen Welt«, wie die entsprechende Siedlung heißt.

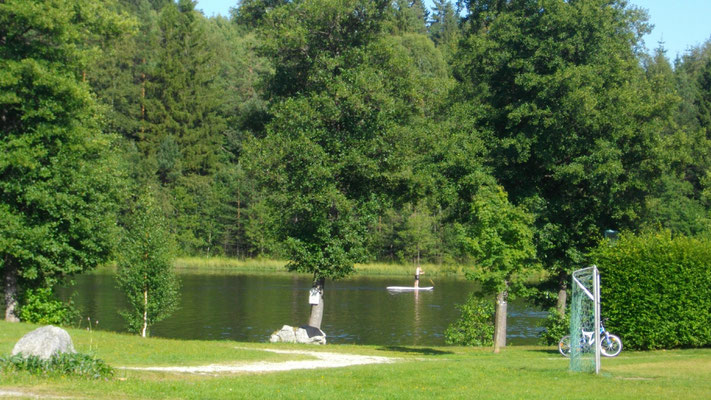

Und erreichen langsam den See.

Da ist plötzlich dieses Fenster zwischen den Zweigen und gibt uns den Blick auf einen kleinen See mit Dorfidyll frei. Da liegt er in der Augustsonne und hat große Lust, den Himmel

widerzuspiegeln, so blau lacht er uns an. Es scheint ein Badesee zu sein, denn bis hierher fliegen die Freudenquiekser von Kindern. Unser Herz hüpft. Der Weg, auf dem wir gehen, führt auch um den

See herum, dann über eine große Wiese ins Dorf hinein.

Da unsere Etappe für heute in Nagel endet, suchen wir zunächst nach einer Bushaltestelle, um die Abfahrtszeiten der Busse nach Wunsiedel, eventuell auch über die Luisenburg, herauszufinden. Die

fahren in ländlichen Gegenden bekanntlicherweise nicht so oft. Und wie der Teufel es will, haben wir das Mehrpersonen-Transportmittel nur um ein paar Sekunden verpasst. Der nächste Bus fährt in

zweieinhalb Stunden. Peter und ich schauen uns an. Macht das was? Nö. Gedankengleich zieht es uns beide an den See zurück. Da wollen wir auf der großen Wiese liegen, etwas essen und trinken,

dösen und dem Sommer lauschen.

Fidel säuft Wasser, verschmäht aber seine Leckerlis. Es ist zu warm für ihn. Es ist wirklich heiß. Der Nagler See ist noch lieblicher als der Weißenstädter See. Leute in Badesachen schlendern

vorbei, Pärchen sind verliebt. Da tanzt ein schwarzer Königspudel neben seinem Besitzer, so elegant und unaufgeregt. Rechts neben uns spielen sie Beachvolleyball und weiter unten auf der Wiese

Fußball.

Kanubötchen fahren die Ufer ab, ein Stehpaddler versucht sich im Stehpaddeln. Mädchen flanieren, alte Leute schwatzen über das Wetter: »Jetzt is noch amol schee, dann isses vorbei.«

Bis über dreißig Grad soll es am Wochenende werden.

Es ist seltsam, manchmal vergesse ich, wo wir sind. In Norwegen oder in Schweden könnten wir sein, oder sonst wo, ich würde es glauben. Dabei sind wir nur eine dreiviertel Stunde Autofahrt von unserem Zuhause entfernt. Das Wandern durch die Wälder entrückt. Man ist wie in einer Parallelwelt. Und sobald wir in eine Stadt kommen, stört der Autolärm, das Rasen und das Gewusel. Man wird schreckhaft, ist gar nicht mehr gewappnet. Der Schutzschild, das Tunneln ist weg, denn die Seele hat sich aufgemacht. Nein, wir haben uns aufgemacht. Nein, der Weg hat uns aufgemacht

Jetzt spielen auch Mädchen beim Fußball mit, man hört es am Gekreische.

Es ist schon nach fünf Uhr. Im See wird noch geschwommen, andere packen zusammen, schütteln die Badetücher aus, Flip Flops klatschen an uns vorbei, ein Hund bellt in der Ferne.

Für uns ist es das erste Mal Am-See-Liegen für dieses Jahr und vielleicht das letzte Mal. Ich bin so froh, dass wir den Bus verpasst haben, denn einmal muss man den Sommer auch leben, mit Baden oder Zelten, mit Gras- und Heu-Riechen und mit Wasserplatschen- und Grillenzirpen-Hören. Was mache ich nur, wenn ich einmal alt bin und nicht mehr aus dem Heim hinausgehen kann? Eine Horrorvorstellung. Ich denke an alle Menschen, die nicht nach draußen gehen können, an Kranke, Gelähmte und auch an gefangene Mädchen in Kellern. So etwas kommt mir immer dann in den Sinn. Ja, die Welt ist unvorstellbar grausam, so ist die Realität, mir ist das sehr bewusst. Die Kühe, die Schweine, die Hühner, die Kreaturen, die leben und nie das Licht der Sonne erblicken dürfen. Von Menschen gemachtes Leid, so unnötiges Leid. Fassungslos steht man davor. Und ich darf hier sein, leben. Und weine doch.

Da uns Nagel mit seinem kleinen See so gut gefällt, beschließen wir, hier die nächste Ferienwohnung als Übernachtungsstation zu suchen, denn wir laufen immer mehr Richtung Süden.

Jetzt aber geht es nach Hause, nach Vordorf mit dem Bus. Er kommt ein paar Minuten zu früh, damit muss man auf dem Land auch rechnen. Die Sonne wirft schon lange Schatten. Noch rauschen wir geschwind am schönen Biergarten des Brauereigasthofes Mauth-Bräu vorbei, dann brilliert die Sommeroper im Schlussakkord mit sattestem Gelb.

Endstation der Busfahrt ist am Bahnhof Wunsiedel. Dort suchen wir ein Taxi, mit dem wir zur Luisenburg, wo unser Auto parkt, zurückfahren könnten. Werden auch fündig. Was uns überrascht, ist, dass zur Zeit des Katharinenbergfestes »Collis Clamat«, ein kostenloser Shuttleservice vom Bahnhof dorthin eingerichtet wurde. Wir erklären dem Shuttletaxifahrer, dass wir aber etwas weiter zur Luisenburg müssten.

»Des is koi Problem, i foahr Sie scho hi …«, antwortet er und erzählt uns, wie beliebt das Mittelalterfest sei. Am Ziel angekommen, ist sich der Taxifahrer wegen des Fahrpreises unsicher. Er wäre doch weiter gefahren als die Shuttlestrecke.

»I woiß etz a niard, gems mer halt ein Euro«, schlägt er vor. Peter gibt ihm zwei und wir zeigen ihm deutlich unsere Freude.

Zuhause, in der Ferienwohnung. Heute mache ich endlich die Matjes aus Wunschens Laden. Die gibt es mit Bratkartoffeln.

Peter ist unten bei den Vermietern. Er bleibt so lange weg, dass ich mir schon Sorgen mache, gehe sogar hinunter und klopfe an, sage leise zu Peter, dass das Essen fertig sei. Komme mir blöd vor.

Sie hatten sich einfach verquatscht. Peter erzählt mir beim Essen, dass es heute dann doch so weit war, di Vermieter die Frage aller Fragen gestellt haben: »Was machen Sie beruflich?«

Wir mögen die Frage nicht. Sobald Peter sagt, er sei Kameramann, geht es los: »Wie interessant. Was ist denn ihr nächstes Projekt?« Es kommt aber vor, dass es noch gar kein nächstes Projekt gibt, dann ist man zum Rumstottern verdammt … Kacke, verdammte.

Die Vermieter waren nicht beeindruckt. Gott sei Dank.

Der Jean-Paul-Weblog ist werbefrei und soll es auch bleiben. Der Betrieb ist jedoch mit Aufwand und Kosten verbunden. Deshalb würde ich mich sehr über Ihre Spende freuen. Sei sie auch noch so klein. Sie dient ausschließlich dem zukünftigen Erhalt der Webseite. Und Jean Paul kann weiterhin alle begleiten, die auf seinen Wegen wandern. Herzlichsten Dank.

Kommentar schreiben