Wunsiedel – Bad Alexandersbad

Den kompletten Verlauf des Jean-Paul-Wegs finden Sie hier: Literaturportal Bayern

Weitere Informationen über Jean Paul und Wunsiedel: Literaturportal Bayern – Dichterwege. Auf den Spuren von Jean Paul

Unterwegs im Sechsämterland

Donnerstag, der 16. August 2012.

Am gestrigen Mittwoch, den 15. August, hatten wir die Etappe von Bad Alexandersbad zur Luisenburg mit dem Felsenlabyrinth schon vorgezogen. Erstens wegen des Wetters, da gab es besten Sonnenschein, denn für den Besuch des Felsenlabyrinths wäre Regen nicht empfehlenswert gewesen. Und zweitens hatte ich an diesem Tag Geburtstag. Deshalb gönnten wir uns schon gestern diesen kleinen Höhepunkt der Wanderung.

Aber ich bleibe hier bei der chronologischen Wegerzählung, folge der Route. Jetzt also: von Wunsiedel nach Bad Alexandersbad. Es ist schon spät am Morgen, als wir zum Start der Wanderung fahren: ins Zentrum des Sechsämterlandes, nach Wunsiedel. Das Sechsämterland ist eine historisch politische Gliederung des Markgrafentums Brandenburg-Bayreuth (Fürstentum Bayreuth). Der Name geht auf die sechs Ämter Hohenberg, Kirchenlamitz, Selb, Thierstein, Weißenstadt und Wunsiedel zurück. Das Sechsämterland liegt im Norden Bayerns, im Regierungsbezirk Oberfranken, und entspricht fast dem heutigen Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge. Allen bekannt ist sicherlich der Kräuterlikör Sechsämtertropfen. Hier wird er hergestellt.

Heute nieselt es. Herrlich feuchtes Wetter. Als ob hinter dem nächsten Hügel das Meer liegen würde. Mit Regenschirmen in Begleitung starten wir da, wo wir gestern Abend aufgehört hatten, im

Städtchen Wunsiedel. Dann werden wir über den Katharinenberg, dem Hausberg von Wunsiedel, steigen und nach Bad Alexandersbad spazieren, wo wir für heute Schluss machen.

Um einen Anfangspunkt und eine Einstimmung zu finden, suchen wir mit dem Auto erst einmal Stationstafel 55. Das geht schnell.

Unsere vielen Lehrer

Freilich könnte man sagen, auch in Familien erziehe neben der Volkmenge eine pädagogische Menge Volks, wenigstens z. B. Tanten, Großväter, Großmütter, Vater, Mutter, Gevatter, Hausfreunde, jährliche Dienerschaft, und an der Spitze winke der Informator (Lehrer, Erzieher) mit Zeigefingern, so daß sich – könnte man fortfahren, weil man recht behalten wollte – ein Kind unter diesen Vielherren wirklich einem indischen Sklaven viel ähnlicher, als man dächte, ausprägte, welcher mit den eingebrannten Stempeln seiner Wechselherren umhergeht; aber wie schwindet die Menge dahin gegen die höhere (Erziehung).

Die Wiederholung ist die Mutter – nicht bloß des Studierens, sondern auch der Bildung. Wie der Freskomaler, so gibt der Erzieher dem nassen Kalke Farben, die immer versiegen, und die er von neuen aufträgt, bis sie bleiben und lebendig blühen.

Liebe und Kraft oder innere Harmonie und Tapferkeit sind Pole der Erziehung. So erlernte Achilles vom Zentaur zugleich das Lyraspielen und das Bogenschießen.

Jean Paul »Levana oder Erziehlehre«, 1807 erschienen

Jean Paul war selbst Kind und Enkelkind von Lehrern. Deshalb kann er das »System Lehrer« nicht nur von außen, sondern auch von innen betrachten. Hierzu Stationstafel 56.

Arme Schullehrer

»Wenn ein Schulmann nichts vertut als 30 Reichstaler; wenn er nicht mehr Fabrikwaren jährlich kauft, als die Politiker für jedes Individuum

berechnet haben, nämlich für 5 Reichstaler, und nicht mehr Zentner Nahrung, als diese annehmen, nämlich 10; kurz, wenn er wie ein wohlhabender Holzhacker lebt: so müßte der Teufel sein Spiel

haben, wenn er nicht jährlich soviel reinen Profit zurücklegen wollte, als die Zinsen seiner Amtsschulden am Ende betragen.« –

Der Syndikus muß mich doch damals nicht überredet haben, weil ich nachher […] sagte: »[…] Im Brandenburgischen werden die Invaliden Schullehrer; bei uns werden die Schullehrer Invaliden.« […]

Denn die Schuldienerschaft darf überhaupt in guten Staaten so wenig heiraten, wie die Soldateska.[…]

Jetzt sind die Schulen Klöster, und folglich sucht man die Lehrer wenigstens zu einigen Nachahmungen der drei Klostergelübde anzuhalten. Das

Gelübde des Gehorsams ist vielleicht am ersten durch Scholarchen zu erzwingen; aber das zweite Gelübde der Ehelosigkeit würde schwerer erfüllet werden, wenn nicht durch eine der besten

Staats-Verfügungen für das dritte, ich meine für eine schöne Gleichheit der Armut, so gesorget wäre, daß kein Mann mehrere testimonia paupertatis (Armutszeugnisse) braucht als einer, der

sie macht – dann greife dieser Mann nur zu einer ehelichen Hälfte, wenn von den zwei Hälften jede einen ganzen Magen hat, und nichts dazu als Halbmetalle und Halbbier ....

Jean Paul »Leben des Quintus Fixlein – aus fünfzehn Zettelkästen gezogen; nebst einem Mußtheil und einigen Jus des

tablette«

In jedem System, das auf Gefangenschaft oder Unfreiheit beruht, sind im Grunde doch immer alle die Gefangenen. Der Knechter wie sein Knecht, der König wie sein Untertan, der Wärter wie sein Häftling, der Unterjocher wie seine Unterjochten. Jeder auf andere Weise.

Ich will mir aber jetzt den kleinen Johann Friedrich vorstellen, seine zwei Jahre hier in Wunsiedel und seine glücklichen in Joditz. Hat er in seiner Erziehungslehre »Levana« aus diesen Erinnerungen geschöpft?

»Heiterkeit oder Freudigkeit ist der Himmel, unter dem alles gedeihet.«

Diesen Satz Jean Pauls kennen wir schon von einer früheren Stationstafel. Mit dem Folgenden aus der »Levana« beschreibt er, wie tiefe Heiterkeit entsteht:

… Mit andern Worten: zerteilt die dichte Lust in Lustbarkeiten, einen Pfefferkuchen in Pfeffernüßchen, Weihnachten in ein Kirchen-Jahr. In einem Monat von neunundzwanzig Tagen wäre ein Kind geistig zu zersetzen, wenn man jeden Tag davon zu einem ersten Weihnachttage machen könnte. Nicht einmal ein erwachsener Kopf hielte es aus, jeden Tag von einem andern Lande gekrönt zu werden, den ersten in Paris, den zweiten in Rom, den dritten in London, den vierten in Wien. Aber kleinere Genüsse wirken wie Riechfläschchen auf die jungen Seelen und stärken von Tätigkeit zu Tätigkeit.

Gleichwohl gilt diese Freudenverästung nur für die frühesten Jahre; später wird umgekehrt ein Johannisfest, eine Weinlese, eine Fastnacht, worauf die Kinder lange warten, mit der Nachlese einer vollen reichen Erinnerung ihnen in den darbenden Zwischenräumen desto stärker schimmern. …

Wie ein Teppich der kleinen Seligkeit. Für Jean Paul schwebt er. Und das Knüpfgebilde wird den Dichter ein Leben lang tragen, von hier bis nach Bayreuth, von seinem Quell bis hin zu seinem Meer.

Wunsiedel, die Stadt der Wasser

Wir flanieren ein wenig durch die Altstadt, wenn man das bei diesem Wetter überhaupt kann, spazieren hinter Häusern entlang und bemerken das viele Grün, überall kleine Gärten, Blumenkübel und immer wieder Bächlein und Brunnen. Wir kommen sogar an einem historischen Waschplatz am Bach Röslau vorbei, der »Wäschflei« . Hier hat man die Waschtische von früher nachempfunden. Aus jenen Zeiten höre ich Frauen, wie sie erzählen und lachen, das Klatschen der nassen Wäsche auf den Steinen und den Tischen, daneben das stetige Plätschern des Wassers. Wasser ist tatsächlich allgegenwärtig in dieser Stadt.

Wunsiedel hatte schon lange – lange Wasserleitungen ...

Die Gegend um Wunsiedel herum war schon immer sehr wasserreich. Als 1326 unterhalb der Burg Wunsiedel eine Stadt gegründet wurde und diese sich durch den Bergbau schnell vergrößerte, sollten die Menschen in der Stadt mit dem Wasser aus den Quellen an den Berghängen versorgt werden. Deshalb wurden die stärksten Quellen in sogenannten Brunnenstuben zusammengefasst und das Wasser von dort aus in hölzernen Röhren in die Stadt geleitet. In den wichtigsten Gassen der Stadt sammelte es sich in den Röhrkästen, aus denen sich die Menschen das Wasser ins Haus tragen konnten. Es gab Röhrmeister, die die Röhrleitungen ständig gewartet haben.

Als 1899 die Röhrwasserleitung aufgegeben werden und durch Hochdruckwasserleitungen ersetzt werden sollte, wehrten sich die Wunsiedler so stark dagegen, dass der Stadtmagistrat beide Wassersysteme nebeneinander bestehen ließ.

Die Wunsiedler liebten ihr Wasser ...

… und ihre Röhrwasserleitung und wahrscheinlich auch das heitere, frische Murmeln der Rinnsale in den Gassen.

Dickköpfig und eigensinnig sind sie. Die auf dem »Waldwiesenland« siedeln. Denn »Wunne« bedeutet soviel wie »Waldwiesenland«. Über dreißig Brunnen haben sie in ihrer Stadt. Jedes Jahr zu Johanni, am 24. Juni, schmücken sie ihre Lebensquellen mit Blumen und allerlei Kleinzeug. Liebevoll werden sie mit Wolle umhäkelt oder mit selbst gemalten Bildern versehen. Und dann sperren die Wunsiedler die Innenstadt für den Autoverkehr und feiern das Brunnenfest im Blütenmeer mit Wasserrauschen. Allerorten erklingt Musik, Menschen wandern in kleinen Gruppen von Brunnen zu Brunnen, zur Dämmerung wird illuminiert, Kerzenlicht scheint hinter den immerzu sprudelnden Hausquellchen, Chöre bringen Ständchen, Gedichte werden gelesen und natürlich gibt es reichlich Köstlichkeiten zum Verzehr.

Die Wunsiedler und ihr Brunnenfest

Seit Jahrhunderten feiern die Wunsiedler dieses Fest, nachdem in einem Dürrejahr alle Brunnen der Stadt versiegten und dann doch, nach langem Bangen, das Wasser wiederkam. Zum Dank und zur Huldigung an heidnische und christliche Gottheiten wird das Ritual alljährlich wiederholt. Komme, was da wolle.

So gibt es das Fest heute noch. Aber nicht nur das, sondern jedes Mal, wenn ein Neubau errichtet wird, werden auch neue Brunnen gebaut. So hat ein jeder hier einen eigenen Brunnen: sei es eine Bankfiliale, ein Ladenlokal, der Bahnhof, das Amt oder das Altenheim, eine Schule, eine Kirche oder ein Privathaus. Und natürlich gibt es auch einen Jean-Paul-Brunnen, südlich der Evangelisch-Lutherischen Stadtkirche St. Veit.

Wunsiedel war dem Dichter also nicht nur Frühling, sondern auch Anfang und Quelle. Wunsiedel, die nie versiegende Speisung für den Strom seines Lebens.

Noch mehr auf der Webseite »Das Fichtelgebirge«.

Der Wunsiedler Eisweiher

Diesen Schmück- und Feierwillen kann man hier überall spüren.

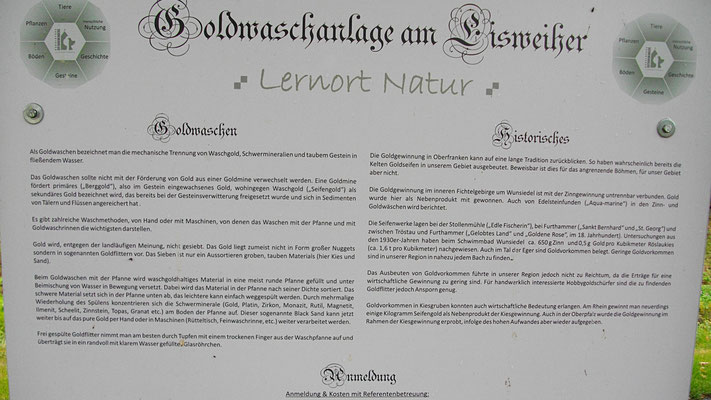

Wir gelangen zu einem kleinen See, gar nicht weit weg vom Zentrum. Das ist der Eisweiher. Ein kleiner Stausee, der über den Mühlgraben von dem Flüsschen Röslau gespeist wird. Mitten im Teich gibt es sogar einen Springbrunnen. Und man kann hier alles machen: Tretboot fahren, Schlittschuhlaufen, Eiskegeln, oder einfach nur um den Weiher herumlaufen – oder auch Goldwaschen. Wer es hier lernen will, muss man sich vorher anmelden: Kontakt unter kontakt@lernort-buergerpark.de

Hier, am Eisweiher, führt auch der Höhenweg des Fichtelgebirgsvereins, der Röslauweg und natürlich der Jean-Paul-Weg vorbei.

So, jetzt geht’s hinauf zum Katharinenberg – da wird einiges geboten

Zunächst einmal muss ich gestehen, dass wir hinaufgefahren sind. Ich suche keine Entschuldigungen, wir waren faul.

Die kleine Straße am Hang wird von Felsenkellern umsäumt. Wo kommen die her, will ich wissen. Ich recherchiere ein bisschen und erfahre, dass die Wege, aus den Städten hinaus ins Umland, schon seit Jahrhunderten immer sehr befahren waren. Schwere Holzwagen holperten durch die Gassen, Vieh wurde hinausgetrieben, Händler und Wanderer zogen in die Städte hinein, ein ständiges Kommen und Gehen. So furchten sich die Wege immer tiefer in den Boden und es entstanden »Hohlwege«, die eben auch heute noch meistens in der Nähe von Ansiedlungen zu finden sind.

In die Hänge dieser Hohlwege haben die Menschen Erd- und Felsenkeller gehauen, um Kartoffeln, Rüben, Fleisch und auch Bier zu lagern. Noch heute findet man die Felsenkeller, mit abschließbaren Türen versehen, besonders häufig im Fichtelgebirge, aber auch in anderen Regionen Oberfrankens und Deutschlands.

Um die Keller herum, in denen das Bier gelagert und kühl gehalten wurde, entstanden die berühmten »Bierkeller« Oberfrankens. Mit »Bierkeller« meint man den Ausschankplatz vor diesen Kellertüren. Hier wachsen im Sommer ganze Biergärten und Bierfeste heran. Wer kennt nicht das »Bergfest« in Erlangen oder das »Annafest« in Forchheim?

Zurück zu den Hohlwegen und Felsenkellern. An diesem Übergang zwischen Siedlung und freier Landschaft wachsen vornehmlich heckenartig Sträucher und strauchartige Bäume: Heckenrosen, Holunder, Haselnuss, Weißdorn, Spitz- und Bergahorn, Salweiden oder Zitterpappeln. All das ist ein Paradies für Heckenvögel, Zaunkönige, Grasmücken oder Heckenbraunellen. Aber auch für Fledermäuse!

Als viele der Felsenkeller aufgegeben wurden und langsam zusammenfielen, fanden die Fledermäuse in den verlassenen Gemäuern, in Ritzen und Spalten, ein ruhiges Zuhause.

Hier in der Kellergasse, durch die wir gerade fahren, gab es über 50 solcher Felsenkeller. Heute ein regelrechtes Biotop für Fledermäuse. Hier schlafen im Winter Mopsfledermäuse, Große Mausohren und Bechsteinfledermäuse.

Mehr unter Naturpark Fichtelgebirge/Hohlwege und Keller.

Und so finden wir hier auch Jean Pauls »Fledermauskrieg« auf Stationstafel 57.

Fledermauskrieg

Als der Schelm Giannozzo eben vor dem warmen Suppenteller saß und jeder andere auch: schlüpft’ er heimlich mit der Linken in die Tasche und holte […] seine Fledermäuse hervor und ließ solche unter der Tafel los. Wenige Sekunden darauf ging die Lust-partie à la guerre an. […] Nur der Generalissimus und Frankenmeister (der ganze Hof ist hier der Nachwelt der beste Bürge) nahm mit einem unbegreiflichen Mute noch ganz gefasset fünf oder sechs Löffel Suppe zu sich, während diese schon eine soupe dansante geworden und das Treffen allgemein, die Ministers aufgestanden und die meisten Weiber und Kammerjunker schon entflohen waren. […] – es entstand ein Handgemenge ohnegleichen – […], und das Flugstechen fing nun erst, […], recht erbittert und glücklich an. – – Wahrlich das jetzige Geschrei der Weiber – das Blinken der Stoßgewehre – das Flattern der Fahnen und Mäuse – […] – das Stehen der drei Minister, die den Flug der Vögel beobachteten als Augure – […] – das alles zusammen formierte ein Schauspiel, dergleichen man im Novitätentempel zwar kein braveres, aber auch kein terribleres je gesehn hat, ausgenommen etwan sein Ende.

Jean Paul »Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch«

Wären wir zu Fuß gegangen, hätten wir jetzt einen Abstecher durch den Bürgerpark gemacht. Leider führt der Jean-Paul-Weg nur über die asphaltierte Kellergasse nach oben und am Park vorbei. Vielleicht gehen Sie, liebe Leserinnen und Leser, doch einfach mal hinein?

Der Katharinenberg ist Bürgerpark und Hausberg von Wunsiedel

Im Jahre 1811 rief Louis Vogel, Vikar und Redakteur des Wunsiedler Tagblatts, die Bürger Wunsiedels zu Mitarbeit und Spenden auf, um den Katharinenberg in eine »Englische Anlage« zu verwandeln.

Wir kennen ja die Wunsiedler schon, die machen da mit. Vor allem die jungen Leute packten an. Sie säuberten und putzten die Katharinenruine oben auf dem Berg und alles drumherum, und versuchten es erst einmal mit Obstbäumen. Vergebens.

Schon ein Jahr später, 1812, hat der Bayreuther Hofgärtner August Oertel dann einen veritablen Park-Plan geliefert, der vom Apotheker Jakob Schmidt prompt umgesetzt wurde. Birken, Ebereschen und

Rosen wurden gepflanzt. Entstanden ist so ein Park im Stil der »Englischen Landschaftsgärten«. Und wie sollte es anders sein, der Park wuchs immer weiter, bis heute um sein Zehnfaches. Je nach

Spendenlage wurde hinzugebaut und gepflanzt. So gibt es heute im Park, neben der »Oertel Anlage,« auch die »Schmidt’sche Anlage« mit einem Brunnenplatz in der Mitte, umgrenzt von einem Linden-

und Bergahornweg, die »Hey’sche Anlage«, damals noch mit künstlicher Grotte und zu guter Letzt die »Georg Döllner Anlage«.

Seit 1938 ist der Katharinenberg ein Naturdenkmal. Und 2005 wird er sogar in die Bayerische Denkmalliste als »Früher Bürgerpark von Bedeutung« eingetragen. Und was machen die Wunsiedler seit all dem? Sie erholen sich in ihrem großen Garten und feiern hier jedes Fest, das fällt.

Zum sogenannten »Englischen Landschaftsgarten«: Dieser Stil hatte sich im 18. Jahrhundert, in der Zeit der Aufklärung, entwickelt. Das neue Lebensgefühl der Freiheit wollte man auch in den Gärten wiederfinden. Streng strukturierte Parkanlagen, wie in Versailles, entsprachen nicht mehr dem Blick auf die nun mehr freigelassene Natur. Schlangenförmige Wege, von Efeu umrankte Ruinen, moosige Felsen, verwunschene Grotten, malerische Ausblicke, zu denen man wie von Geisterhand geführt wird. Plätze, an denen man endlich von in Fesseln lebenden Gedanken lassen konnte, um sich frei entfaltenden Gefühlen und Sehnsüchten hinzugeben. Zurück in dieser Natur, da würde der Mensch Mensch werden. So glaubte man.

Der Wind der »Aufklärung« zog nun auch aus diesem umtriebigen Wunsiedel hinauf auf den Berg und gab ihm Gestalt. Hier sollte und konnte der Mensch frei sein. So muss auch Jean Paul gefühlt haben, als er hier oben stand und hinabsah, auf seine Stadt, in der er geboren.

Hier steht Stationstafel 58.

Wo ich geboren wurde: Wunsiedel

Es war im Jahr 1763, wo der Hubertusburger Friede zur Welt kam und gegenwärtiger Professor der Geschichte von sich; – und zwar in dem Monate,

wo mit ihm noch die gelbe und graue Bachstelze, das Rotkehlchen, der Kranich, der Rohrammer und mehre Schnepfen und Sumpfvögel anlangten, nämlich im März; – und zwar an dem Monattage, wo, falls

Blüten auf seine Wiege zu Streuen waren, gerade dazu das Scharbock- oder Löffelkraut und die Zitterpappel in Blüte traten, desgleichen der Ackerehrenpreis oder Hühnerbißdarm nämlich am 21ten

März; – und zwar in der frühesten frischesten Tagzeit, nämlich am Morgen um 1 1⁄2 Uhr; was aber alles krönt, war, daß der Anfang seines Lebens zugleich der des damaligen Lenzes

war.

Ich bin gern in dir geboren, Städtchen am langen hohen Gebirge, dessen Gipfel wie Adlerhäupter zu uns niedersehen! – Deinen Bergthron hast du

verschönert durch die Thronstufen zu ihm; und deine Heilquelle gibt die Kraft – nicht dir, sondern dem Kranken, hinaufzusteigen zum Thronhimmel über sich und zum Beherrschen der weiten Dörfer-

und Länderebene. – Ich bin gern in dir geboren, kleine, aber gute lichte Stadt! –

Jean Paul »Selberlebensbeschreibung«

Die lichte Stadt – damit meint Jean Paul nicht einen besonders hellen Ort. Der Dichter spielt auf das Prinzip der Aufklärung an, das im 18.

Jahrhundert auch in seiner Geburtsstadt geübt wurde. Auch das Fichtelgebirge war nach seiner Meinung nicht nur ein Ort der körperlichen, auch der geistigen Kraft.

Wirklich! Klein, gut und licht, so ist Wunsiedel heute noch! Lustig, tapfer und trotzig.

Wunsiedel und sein bunter Kampf gegen die braune Brut

Bis vor gar nicht langer Zeit machte Wunsiedel sogar Schlagzeilen in ganz Deutschland. Leider nicht wegen seiner wunderbaren Qualitäten, sondern wegen einer braunen Brut, die plötzlich und unerwartet in Gestalt eines Trauerzuges hier aufkreuzte, als Rudolf Heß, Hitlers Stellvertreter, ausgerechnet in Wunsiedel begraben wurde.

Rudolf Heß war ein gut aussehender, dunkler und geheimnisvoll wirkender Mann. Man bemerke: Bedeutungsschwanger geheimnisvoll zu wirken, heißt nicht, auch voller bedeutender Geheimnisse zu sein. Heß hatte einen starken Hang zum Okkulten. Eben, Esoterik ist immer da, wo sonst nichts ist. All so etwas mögen Nazis, damals wie heute. Deshalb gefiel Heß dem Hitler und Hitler dem Heß. Ein dunkles Pärchen. Der Täter und sein unterwürfiger Assistent. Ja, ja, so hat Hitler den Heß zum Privatsekretär gemacht und sogar zum Minister, allerdings ohne Geschäftsbereich. Wahrscheinlich wollte er einfach seinen geliebten »Admirer« (Bewunderer) um sich haben.

Heß konnte auch prima Juden morden und Hitler gefiel es. Nach dem Untergang wurde Heß in den Nürnberger Prozessen zu lebenslanger Haft verurteilt. Heß starb nach 46 Jahren im Kriegsverbrechergefängnis Berlin-Spandau, 93-jährig, an den Folgen eines Suizids. Es war sein vierter Versuch.

Nun gut, mehr will ich gar nicht darüber schreiben. Nur, dass mit Heß’ Tod wieder dieses Lechzen nach geheimnisumwobenen »Märtyrern«, diese Verehrung der ewige Treue schwörenden Speichellecker, dieses Fasziniertsein von waghalsigen Abenteurern, dieser Glaube an das geheime Versprechen von Teilhabe am großen Ganzen, an extra viel Geld, an Privilegien und Posten losging. Dieses Hinterher-Hecheln der gewaltbereiten Gelangweilten hört wohl nie auf.

Weil Heß’ Eltern aus Wunsiedel stammten und dort das Familiengrab war, wurde er hier beigesetzt. Heß selbst war zu Lebzeiten nie in Wunsiedel! Schon direkt nach seinem Tod, am 17. August 1987, lungerten die ersten Neonazis auf dem Friedhof herum. Es folgten jährliche Aufmärsche, so um den 17. August herum, was sonst.

Das passte den Wunsiedlern aber gar nicht. Sie haben dagegen gehalten und bewirkt, dass 1990 ein Demonstrationsverbot für den gesamten Landkreis Wunsiedel verhängt wurde. Die Neonazis wichen in andere Städte und Länder aus. In Bayreuth demonstrierten sie gegen das Demonstrationsverbot, usw. Ich weiß noch, dass wir in dieser Zeit als Kamerateam des nächtens nach Wunsiedel geschickt wurden, um dort Neonazis aufzuspüren, die trotz des Verbotes weiter hier aufschlagen wollten.

Aber Wunsiedel ist bunt!

So kämpfen die Tapferen gegen den einfarbig braunen Sumpf. Immer kamen die Neonazis doch wieder und immer wieder formierten sich die Wunsiedler gegen sie – bis die Kundgebungen 2005 endgültig verboten wurden und 2009 das Bundesverfassungsgericht schließlich letztinstanzlich die sogenannte »Wunsiedel-Entscheidung« fällte, die das Verbot der Aufmärsche bestätigte.

Aus Wikipedia:

… Die Wunsiedel-Entscheidung ist ein Beschluss des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom November 2009. Es ist eine Grundsatzentscheidung zur Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit und Volksverhetzung.

Eine Strafrechtsnovelle zur Volksverhetzung, die das öffentliche Billigen, Verherrlichen oder Rechtfertigen der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft unter Strafe stellt, ist verfassungsgemäß. Die Rudolf-Heß-Gedenkmärsche im fränkischen Wunsiedel bleiben verboten. …

2011 lief dann der Pachtvertrag für das Grab von Heß aus und wurde seitens der evangelischen Kirchengemeinde Wunsiedel gekündigt. Mit Zustimmung der Erben wurde es aufgelöst, Heß’ Überreste exhumiert, verbrannt und anschließend auf See bestattet.

Somit war Ruhe im Karton. Soweit. Die Nachlechzbrut kann es aber noch immer nicht lassen und schlägt trotzdem wieder auf, immer in neuer Gestalt. Aber die Wunsiedler blieben tapfer und einfallsreich.

2005, 2008, 2009 wurde Wunsiedel für seine Toleranz, für seine Vielfalt, für sein »Bunt-Sein« ausgezeichnet. Und 2011 erhielt der erste Bürgermeister Karl Willi Beck, stellvertretend für die vielen Bürgerinnen und Bürger, die sich in Wunsiedel gegen Rechtsextremismus eingesetzt haben, die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold.

Also, Wunsiedel ist und bleibt eine lichte Stadt!

Zurück zum Bürgerpark Katharinenberg.

Noch einmal einen Blick auf Wunsiedel um 1800 beschert uns J. Th. B. Helfrecht auf der 4. Tafel »Landschaft zu Jean Pauls Zeiten«.

Blick auf die Geburtsstadt

»In Wunsiedel und an einigen anderen Orten sind wirklich auch sehr hübsche Gärten zu finden, wo man bei geschmackvollen und ökologischen Anlagen, Vergnügen und Nutzen sehr gut zu verbinden wusste.«

J. Th. B. Helfrecht, um 1800

Der Gürtel von Gärten ist auf der Ansicht gut zu erkennen. Die Scheunen mit Nut- und Federnschindeln gedeckt. Nach dem Stadtbrand 1834 waren nur noch feuerfeste Deckungen wie Schiefer erlaubt.

Dieser Blick auf Wunsiedel war ein beliebtes Motiv dieser Zeit.

Wir kommen jetzt zu einem Rotwildgehege. Direkt daneben lockt ein Greifvogelpark mit Falknerei. An die 350 Sitzplätze hält man hier für die Besucher der Flugschauen, die täglich um 15 Uhr stattfinden, bereit. Es ist die fortschrittlichste Anlage Europas. Über 50 Tag- und Nachtgreifvögel werden hier in artgerechten Volieren gehalten, eine davon ist sogar von Besuchern begehbar.

Aus der Webseite falknerei-katharinenberg.de:

… Die begehbare Voliere ist in Deutschland einzigartig. Sie ist ein Forschungsprojekt zur Verhaltensforschung von einheimischen Falkenarten unter Einbeziehung von Hybridfalken. Es wird das Verhalten der Paarzusammenstellung unter den Falken und die Dominanz der mittlerweile in Deutschland verbotenen Hybriden untersucht. …

Ich möchte hiermit lediglich erwähnen, dass es diese Tierschauen – ich nenne sie mal so – auf dem Katharinenberg gibt. Für Familien mit Kindern sicherlich eine Art Ferienspaß.

Falknerei?

Bei dem Begriff »Falknerei« hatte ich früher die romantische Vorstellung von einer Art »historischem Berufsstand«. Ein wenig Mittelalter und so. Auch, dass Falknereien sehr viel für die Forschung tun. Aufzucht und Arterhaltung betreiben. Menschen über das Verhalten von Greifvögeln aufklären und dieses auf imposante Weise demonstrieren. Aber auch das Bild von mit Jagdfalken protzenden Scheichs ist mir im Sinn. Hiesige Falknereien züchten eben für diese Scheichs die o. g. Hybridfalken – für sündhaft teures Geld.

März 2005 trat das Zuchtverbot für Greifvogel-Hybride in Kraft:

Berlin, 24.02.2005

… In Deutschland ist es ab morgen verboten, Greifvogel-Hybride zu züchten. Dabei handelt es sich um Kreuzungen unterschiedlicher Greifvogelarten, zum Beispiel der heimischen Wander- und Sakerfalken mit dem Gerfalken. Hybride werden vorwiegend für Abnehmer in arabischen Staaten gezüchtet und dorthin exportiert. Gelangen sie bei Freiflugübungen in die Natur, können sie Bestand und Wiederansiedlung der heimischen Greifvogelarten, insbesondere der Wanderfalken, gefährden. Sie können erwiesenermaßen Vögel heimischer Arten aus ihren Revieren verdrängen und deren Brut damit vernichten. …

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Mag sich jeder denken, was er will. Auf der Webseite der Falknerei habe ich auch »Beizjagd« angeklickt. Ich wusste gar nicht, dass man mit diesen Vögeln tatsächlich größeres Wild erlegen kann. Und

dann diese Trophäenschauen immer! Ich muss wieder einmal gestehen, dass ich dieses Jägergehabe nicht mag. Jagen aus Spaß bleibt Töten aus Spaß, so natürlich es auch vonstattengehen mag. Aus

Hunger zu jagen, fände ich natürlich. Aber reiche Leute jagen bestimmt nicht, weil sie hungrig sind. Mir wird ganz komisch. Ich fühle mich nicht wohl unter diesen Menschen.

Was soll’s. Fidel dürfen wir eh nicht mitnehmen, weil die Greifvögel ihn bei der Flugschau mit einem Lamm verwechseln könnten, und schwuppdiwupp wäre er weg. Deshalb bietet der Greifvogelpark den Hundebesitzern »Hundeparkplätze« an, vor dem Eingang in Form einer Latte mit Hundeketten. Da sagen wir »Nein Danke«.

Nicht unweit der Falknerei steht Stationstafel 59.

Die Zugvögel

Als die Zugvögel über die Städte und Hütten der Menschen wegzogen in ihren nächtlichen Wolken, so sangen sie: »Seht, die Menschen bauen eine Erde über die Erde und werfen Maulwurfs-Haufen empor, hier und dort, und blicken wie Gewürm aus den Hügeln heraus, denn ihnen wächst keine fliegende Wolke, kein sternenhohes Eisgebirg und kein Blütenwipfel; sie schlafen und liegen gern tief.« So sangen die Zugvögel, wie Papageien, spöttisch den wolkentreibenden Geistern nach, welche über die großen Städte der Menschen scherzten und über die Dörfer. Dies hörten unten einige Isländer im Mondenschein, und sie riefen erfreut: »Droben fliegen Schwanen, und sie klingen schönen Geigen gleich!«

Jean Paul »Herbst-Blumine«

Nachher begegnen wir noch einem »Helfrecht-Kommentar« in Form der 5. Tafel »Landschaft zu Jean Pauls Zeiten«.

Aufklärung und Landesentwicklung

»Dennoch gelang es der Tätigkeit einiger Ökonomen, einige dieser Plätze zu ergiebigen Wiesen zu reinigen und vielleicht wird man, wo jetzt noch nichts als kröpfige Büsche vegetieren, Steine herumliegen und sumpfige Hutflecke sind, auf welchen das Vieh wenig Nahrung bekommt, einst nichts als gute Wiesen antreffen. Wie angenehm ist die Gegend um Wunsiedel.«

J. Th. B. Helfrecht, um 1800

Freiherr von Müller, ein Hammerherr aus Leupoldshof, forderte in einer Veröffentlichung, die Rinder im Stall zu halten und als Futter Klee anzubauen. Der Mist aus der Stallhaltung sollte als Dünger für die Äcker dienen.

Er nennt die Hut zwischen Sichersreuth und Wunsiedel (hier an diesem Standort) als positives Beispiel. Heute ist die Idee vollständig umgesetzt und bietet ein vollkommen anderes Bild als zu jener Zeit.

Nun widmen wir uns der Namensgeberin dieses Berges, der hl. Katharina von Alexandrien.

Ihr wurde die auf dem Berg stehende Wallfahrtskirche geweiht. Das Bauwerk ist das älteste, das es hier in Wunsiedel noch zu bestaunen gibt. Bereits 1364 wurde es erstmals urkundlich erwähnt.

Die Heilige Katharina von Alexandrien

Die hl. Katharina ist eine große Heilige.

Aus Wikipedia:

... Der Legende zufolge war sie eine geweihte Jungfrau, die sich Christus versprochen hatte. Sie soll die schöne Tochter des heidnischen Königs Costus und dessen Frau Sabinella aus Zypern gewesen sein, die um 300 n. Chr. im ägyptischen Alexandrien lebte und von einem Eremiten zum Glauben geführt wurde. …

Sie soll sehr schlagfertig gewesen sein

Katharina wurde als Märtyrerin verehrt. Sie ist eine der Vierzehn Nothelfer und hilft bei Leiden der Zunge und bei Sprachschwierigkeiten. Sie ist Schutzpatronin der Schulen, der Philosophischen Fakultät, der Näherinnen und Schneiderinnen.

Aber wahrscheinlich ist Katharina, wie ich lese, nur Legende, nur eine erfundene Gestalt. Es gibt keine historischen Belege für sie.

Doch! Einen großen ersten Pilgerort! Als Katharina nach fürchterlichster Folter letztendlich enthauptet wurde, floss aus ihren Wunden Milch statt Blut. Ihr Leichnam wurde von Engeln zum Berg Sinai geflogen. Ganze 500 Jahre später hat man dort ihre Gebeine gefunden und an dieser Stelle das erste Katharinenkloster errichtet. Aus ihren heiligen Knochen fließt unaufhörlich, ein von den Pilgern für heilkräftig gehaltenes, Öl.

Nun, hiesige Pilger mussten nicht bis nach Ägypten reisen, die Wallfahrtskirche in Wunsiedel war da erheblich näher. Sie kamen aus dem weiten Umland, aus Böhmen, sogar von Nürnberg bis hierher, und erhofften Milderung ihrer Leiden.

Nach der Reformation verfiel die Kirche und blieb Ruine. Eine Inschrift erinnert hier an Schlachten der Wunsiedler gegen die Hussiten (1430) und Böhmen (1462) und seit 2002 mahnen acht Schrifttafeln mit Seligpreisungen der Bergpredigt Jesu als Symbol für Frieden, Versöhnung und Völkerfreundschaft.

Nun weiter. Das Wetter ist wahrlich schaurig und herrlich nebelverhangen. Kein Mensch ist unterwegs, so scheint es …

… dann, Rauchschwaden, dunkle Stimmen, Zelte mit Baldachinen, wie aus einer anderen Zeit …

… in der Ferne höre ich ein Pferd wiehern und heiseres Hundegebell. Immer mehr Zelte tauchen aus dem Nebel auf. Schwerter, Bogen, Schilde, Wimpel, Töpfe, Pfannen, Feuerstellen. Der Weg wird langsam matschig. Der Hügel dampft. Ich werde fiebrig. Was geht hier vor sich?

»Collis Clamat«

»Collis Clamat«. Wer diese Parole weiß, darf passieren und in der Zeitmaschine reisen. Allein Tag und Zeit muss man treffen. Zum August hin, drei ganze Tage sind’s, nur dann ist ein Eintreten möglich.

Ich war nicht da, und doch habe ich es »gesehen«. Wie sich die Schlacht am Katharinenberg zugetragen, wie sie riefen »Die Hussiten kommen!« Stampfende Rösser, nasse, schwere Wagentrosse, dreckige Mannen, niederstreckende Reiter, alberne Dreschflegel im Todestanz, gnadenlos abschlachtende Söldner. »Da kommen immer mehr!« brüllt einer, pfeifende Pfeile, krachendes Holz, schreiende Pferde, Schwefel und Blut, zerberstende Schilde, beinlose Fußknechte, Feuer überall, Kinder weinen, Schwerter fliegen und ein Geheul ist. Einzig gilt: Der alles verschlingende Drachen ist zu besiegen. Mit gar großem Gerät sind sie gekommen, Sturm und Donner allenthalben. »Nieder mit ihnen!« Großväter haben es so ihren Enkeln erzählt.

Die Hussiten und die Schlacht am Katharinenberg

Die Hussiten waren grausam. Aber wer oder was war nicht grausam damals? Jeder Krieg ist grausam. Hussiten nannten sie sich deshalb, weil sie Anhänger des böhmischen Theologen Jan Hus (1369‒1415) waren. Jan Hus wollte – wie der englische Kirchenreformer John Wyclif ein paar Jahrzehnte zuvor – und später Luther (1483‒1546) – die Kirche reformieren, weil diese zu reich, zu mächtig und verlogen geworden war. Der Klerus lebte nicht das, was in der Bibel stand. Wir kennen die Geschichte. Nur, Jan Hus war zur falschen Zeit am falschen Ort. Im Jahr 1414 wurde er zum Konstanzer Konzil geladen, um dort seine Thesen vorzutragen. Man sicherte ihm freies Geleit zu, aber sie setzten ihn fest, verurteilten ihn am 6. Juli 1415 in feierlicher Vollversammlung des Konzils im Dom, aufgrund seiner Lehre als Häretiker (eine Art Ketzer), zum Feuertod. Seine Asche streuten die Henker in den Rhein. Die erlittene Kränkung durch diesen Verrat, die steigende Macht der adligen Deutschböhmen im eigenen Land und die nackte Armut machte die Hussiten zu einer sehr zornigen Streitmacht.

Gerade mal 100 Jahre später blieb Luther hingegen am Leben und konnte folgenschwer die Idee der Reformation umsetzen, weil er die Machtstrukturen der weltlichen Herrscher nicht in Frage stellte.

In Tschechien wurde Jan Hus zum Nationalheiligen. Was passierte dann mit seinen Anhängern? Sie gaben nicht auf, radikalisierten sich, wollten das Reich Gottes mit Waffengewalt durchsetzen. In Raubzügen und Heerfahrten zogen sie, vom böhmischen Königreich ausgehend, brandschatzend und plündernd durch die Lande, durch Bayern, durch die Oberpfalz, durch Brandenburg, gar bis nach Polen und Österreich. Ihnen in die Hände zu fallen, war kein Vergnügen. Bei der Schlacht am Katharinenberg konnten die Wunsiedler die als unbesiegbar geltenden Hussiten besiegen und die böhmische Grenze blieb da, wo sie war. Ich muss hier gestehen, die Hussitenschlacht am Katharinenberg bei Wunsiedel habe ich nirgends im Netz gefunden. Aber egal.

Der Ruf »Collis Clamat«

»Collis Clamat« – »der Hügel brüllt« – das ist der innere Ruf, dem der gemeinnützige Verein »Die Hundlinge« aus Wunsiedel folgt. Vorstand Michael Fuchs, seines Zeichens Zimmerermeister, und seine Mannen kamen irgendwann auf die Idee, mittelalterliche Kriegsmaschinen, Bliden oder Katapulte nachzubauen. Vier Stück waren es insgesamt. Heute steht nur die »Lange Katharina« auf dem Hügel. Sie ist einer Steinschleuder aus dem Mittelalter nachempfunden und elfeinhalb Meter hoch, sieben Meter breit, zehn Meter lang, Gesamtgewicht vierzehn Tonnen. Zur Zeit ist die »Lange Katharina« das größte funktionierende Katapult in Deutschland.

Doch es ging noch größer. Es folgte der Riesenbogen, der »Wolf«. Er ist acht Meter lang, fast fünf Meter hoch, acht Tonnen schwer und kann ganze Baumstämme verschießen. Zwanzig Mann müssen den Bogen spannen, dann fliegt der Baumstamm hundert Meter weit.

Das Mittelalterspektakel auf dem Katharinenberg

Direkt auf dem Katharinenberg, wo alles geschah, zeigen die »Hundlinge« wie es geschah – oder wie es hätte gewesen sein können, das Leben und die Schlacht, damals in ganz, ganz grauer Zeit. Wer Lust hat, kann bei den Nachstellungen der Schlacht mitmachen, heißt es. Man muss sich nur anmelden und sagen, ob man zu den Guten oder zu den Bösen gehören will.

Das Motto des Mittelalterfestes 2012 lautet »Der Böhmensturm«. Erwartet wurden 10 000 Besucher. Und es wird alles geboten, was das Mittelalterherz begehrt: Tavernen, Met, Saufgelage, Schalmeien, Minnesang, wilde Tänze und schwarze Schmieden, Lagerleben, Pranger, Hinrichtungen, Kettenhemden, Trommeln, Töpfer, Schwerter und Schlachten, Pferde und sogar Kamele.

Aktuelles findet man bei Collis Clamat.

Und dann, wenn es dunkel ist, wird das Feuerschießen mit der »langen Katharina« beginnen. Ich höre schon die grellrot feuerspeiende Kugel rauschen, sich drehend wie ein fauchender Komet, Kattttaaahhhh ...Vummmmmhhhh und Krach!

Auf YouTube gibt es ein Filmchen des kleinen »Infernos«: Feuerschießen mit der »Langen Katharina«. Bei diesem Spektakel wären wir nur zu gerne dabei gewesen. Da ginge mir als einer alten Friedenstante auch einer ab.

Und weil bei diesem dunklen Wetter alles auf Gemütlichstimmung eingestellt ist, fahren wir zum Abschluss des Tages wieder hinauf zum Waldstein, um uns Klößen und Schäufele hinzugeben. Der Waldstein ist heute, ebenso wie der Katharinenberg, feuchtnebelumhangen und sieht ganz anders aus. Wieder ein neues Erlebnis.

Bei Nebel auf dem Waldstein

Das erste Bier aufsaugend, lassen wir uns wieder vom Gasthaus-Gemurmel einlullen. Am Tisch gegenüber sitzen Eltern mit ihren Kindern. An der Eltern kleinem Erziehungs-Einmaleins bezüglich der Tischmanieren dürfen wir teilhaben. Nebenan laute Hofer, die nur über Grundstücke, Besitztum und ihre vielen Eigentumswohnungen reden. Ich innerlich: groll, würg. Bei solch ungesunden Gefühlen hilft wiederum nur diese Mixtur: Bier, ein warmes Wirtshaus und Wandern. Oh, können wir da Jean Paul gut verstehen! Wir haben ihn ja schon verstanden, bevor wir ihn überhaupt kannten.

Die Matjes verstehen uns übrigens auch. Sie wissen schon, sie müssen noch warten, was sie naturgemäß auch können.

PS:

Zum Thema »Neonazis« will ich noch ergänzen, dass hinter jedem »Regime« ein »regimebejahender« Mittelstand steht, der zu allem bereit ist, wenn es um den Erhalt eines realen oder nur visionierten Wohlstandes geht. Es sind die Mitten der Gesellschaften, die latent gewaltbereit sind und jede ihnen vermeintlich feindliche, d. h. ihnen den Wohlstand nicht gönnende, Gruppe an den Rand mobben. Seltsam, mittlerweile befinden sich, weltweit gesehen, mehr Menschen an den Rändern, als in der Mitte.

Kommentar schreiben